重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

- Global X 中國核心科技ETF(「本基金」)是提供在扣除費用及開支前與未來資產中國科技30強指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

- 本基金因追蹤單一地區或國家的證券的表現而承受集中風險。受地區不利條件影響,其波動性可能高於基礎廣泛的基金。

- 指數成份股可能集中於某一特定行業或領域的公司。與較具有更廣泛投資組合的基金相比,本基金的價值可能更為波動。

- 本基金可能面臨與不同科技行業及主題相關的風險。這些行業或主題的公司的業務下滑,可能會對本基金造成不利影響。

- 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質,營運規模較小。其中,在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高,且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。

- 本基金可能因無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

- 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。

- 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益,可能會導致本基金每股資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

產品分析 – Global X 中國核心科技 ETF (3448)

投資亮點

- 中國高端科技的崛起:隨著中國科技企業的全球競爭力不斷提升,這些企業有望在中長期帶來具吸引力的股票回報。

- 中美科技時代的資產配置:中美科技時代已然到來,中美兩國的科技企業正引領全球並展開直接競爭。此ETF為重倉美國科技股的投資者提供了一個分散投資的工具。

- 分散投資效應:每個科技行業都有不同的商業週期。此ETF覆蓋超過七個科技行業,有助於減低投資科技股所帶來的部分高波動性。

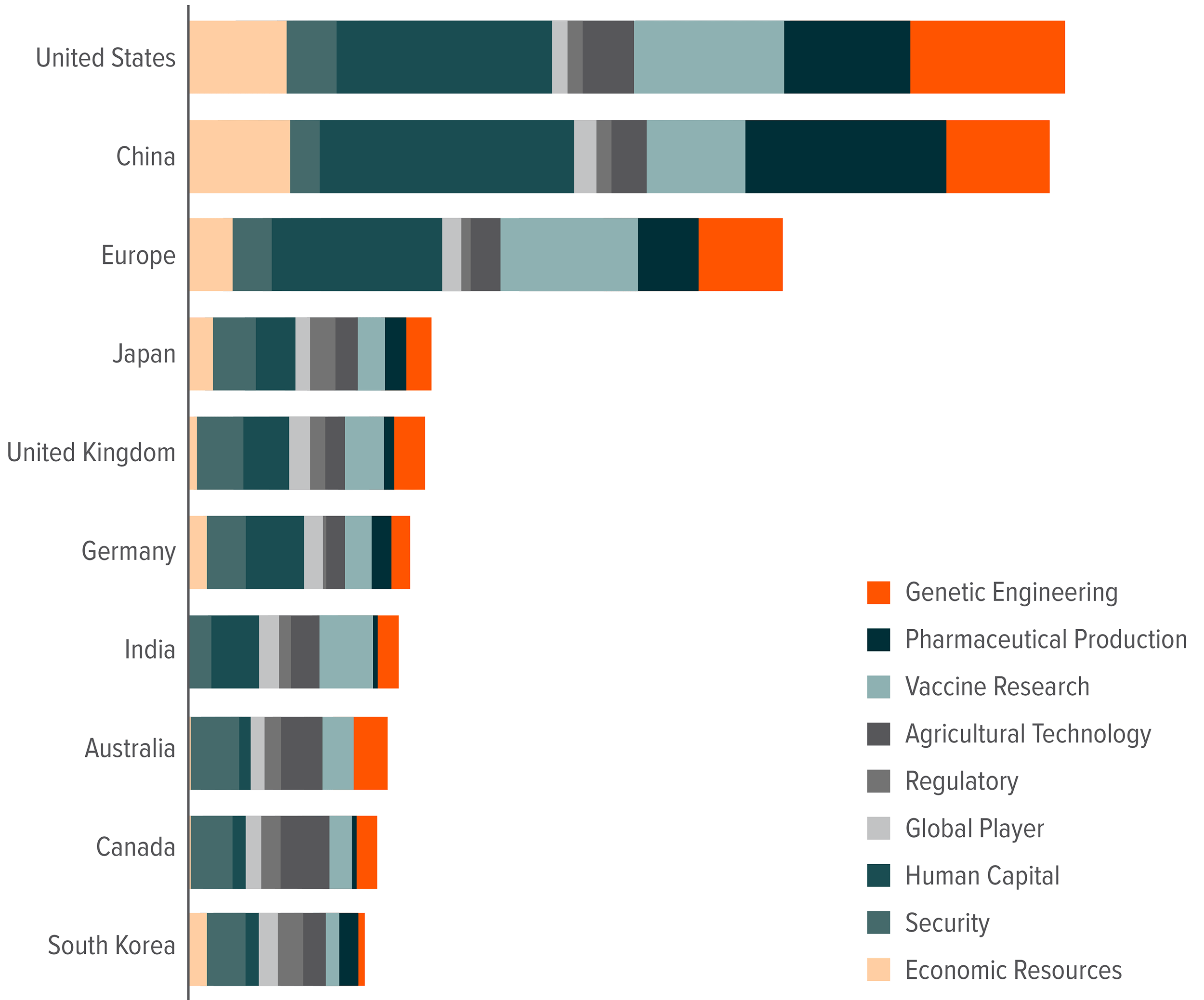

聚焦中國高科技龍頭企業的投資組合:本文介紹Global X中國核心科技ETF(3448)。我們將核心科技行業定義為:1)對中國實現高端科技自立自強至關重要的行業;以及 2)中國龍頭企業有潛力成為全球領導者的行業。這包括生物科技、半導體、電動汽車、電池、醫療科技、機械人、消費電子、太陽能以及軟件行業。在這些傳統由外國企業主導的高科技行業中,我們見證了中國企業強勢崛起。中國領導企業在國內市場份額大幅提升的同時,有望成為全球領導者。透過投資於30家中國國內龍頭企業,本ETF探用了相對穩健的科技投資策略,其特點是擁有廣闊的增長前景和較高的研發開支比例,同時保持具吸引力的估值優勢。

高端科技成為推動中國經濟增長的新動力。過去數十年,中國在工業化方面取得了顯著成就,成功渡過了不同的工業週期,目前在全球製造業市佔率達30%,位居世界第一(中國政府網,2025年)。 值得注意的是,中國的高科技製造業升級亦取得了穩固進展,在政策制定者推動產業邁向全球價值鏈高端的努力下,高科技製造業增長速度超越整體製造業。在《2024年自然指數》(自然指數,2025年)中,中國的排名超過美國,顯示其在科技領域具備強大的競爭力。隨著中國中央政府優先推動科技創新,並將高端科技製造定位為關鍵增長引擎,我們相信高科技企業將在中國向科技創新驅動型經濟轉型的過程中發揮至關重要的作用。

中國已為科技創新和產業升級奠定穩固基礎。中國是全球唯一擁有聯合國分類中所有工業門類的國家,成功建立了精密且完整的供應鏈,足以為生產具全球競爭力的產品提供支持。此外,眾多中國頂尖大學輸送了大量科學領域的畢業生和研究人員,推動科學研究與科技創新快速發展並取得重大突破。這些因素,再聯合不斷提升的數字化和智能製造基礎,將為中國科技領軍企業的持續成功和卓越表現打下良好基礎。

長期投資開始孕育成果。Deepseek的崛起是中國企業創新能力的一個典例,但這僅僅是冰山一角。2024年,中國的研發總開支飆升至3.6萬億元人民幣,穩居全球第二位,同比增幅達8.3%(中國政府網,2025年)。得益於持續的投資,在人工智能、電動汽車、電池和機械人等多個高科技領域,我們看到眾多中國領軍企業不僅佔領了國內市場份額,更憑藉具全球競爭力的產品拓展至海外市場。此外,近期與全球領先製藥公司達成的重大對外授權交易,體現了全球對中國生物科技企業創新能力的認可;過去,中國生物科技企業曾被認為在新藥研發領域相對落後。從更全面的角度來看,在政策推動製造業發展的背景下,中國出口保持強勁增長,其中中高端科技行業的貢獻度正不斷提升。進入全球市場為中國科技企業帶來了更大的總可達市場(TAM)和整體更佳的盈利能力,進一步鞏固了其投資價值。

投資組合分析

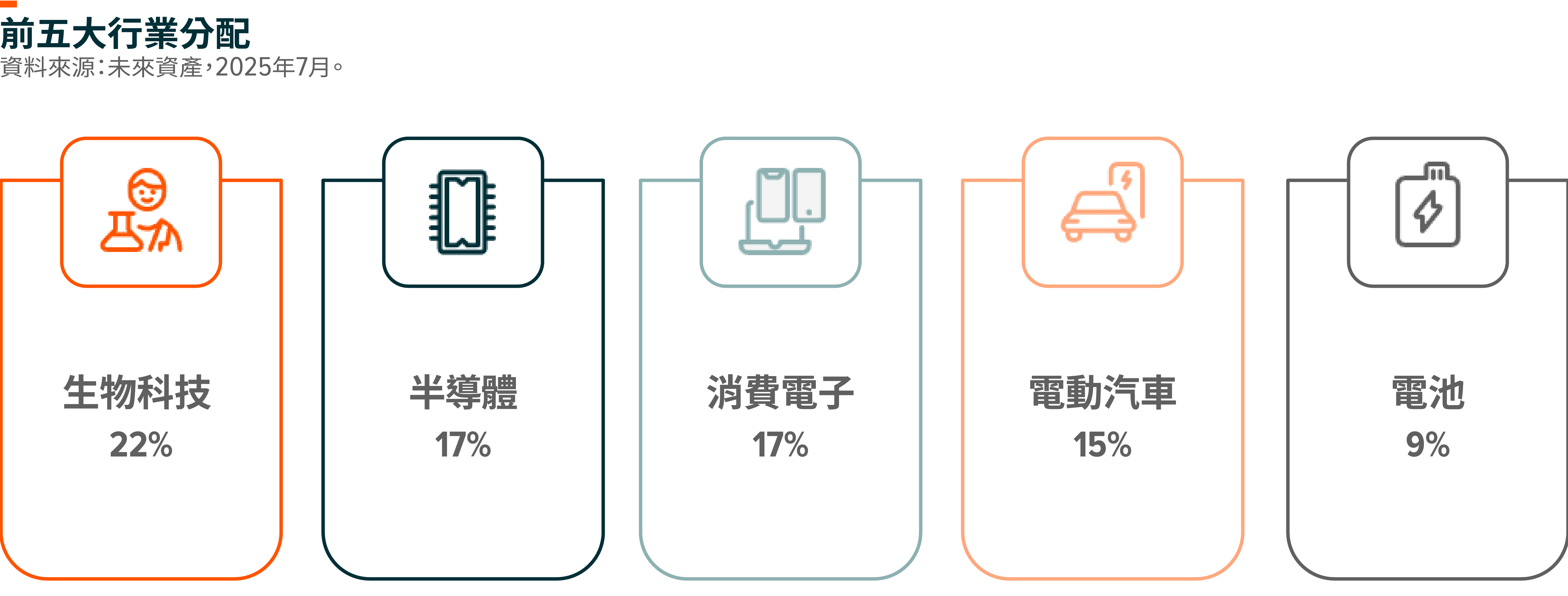

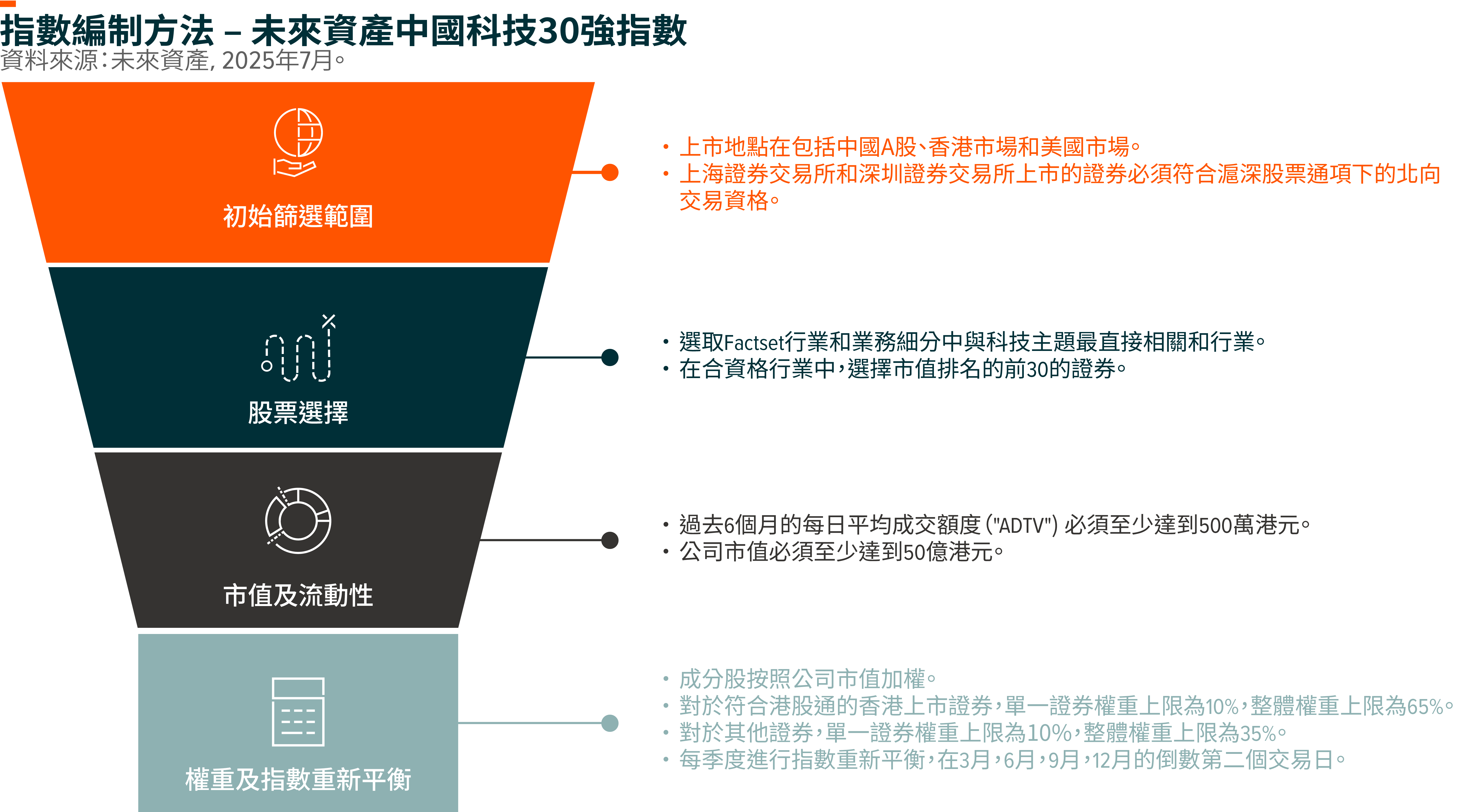

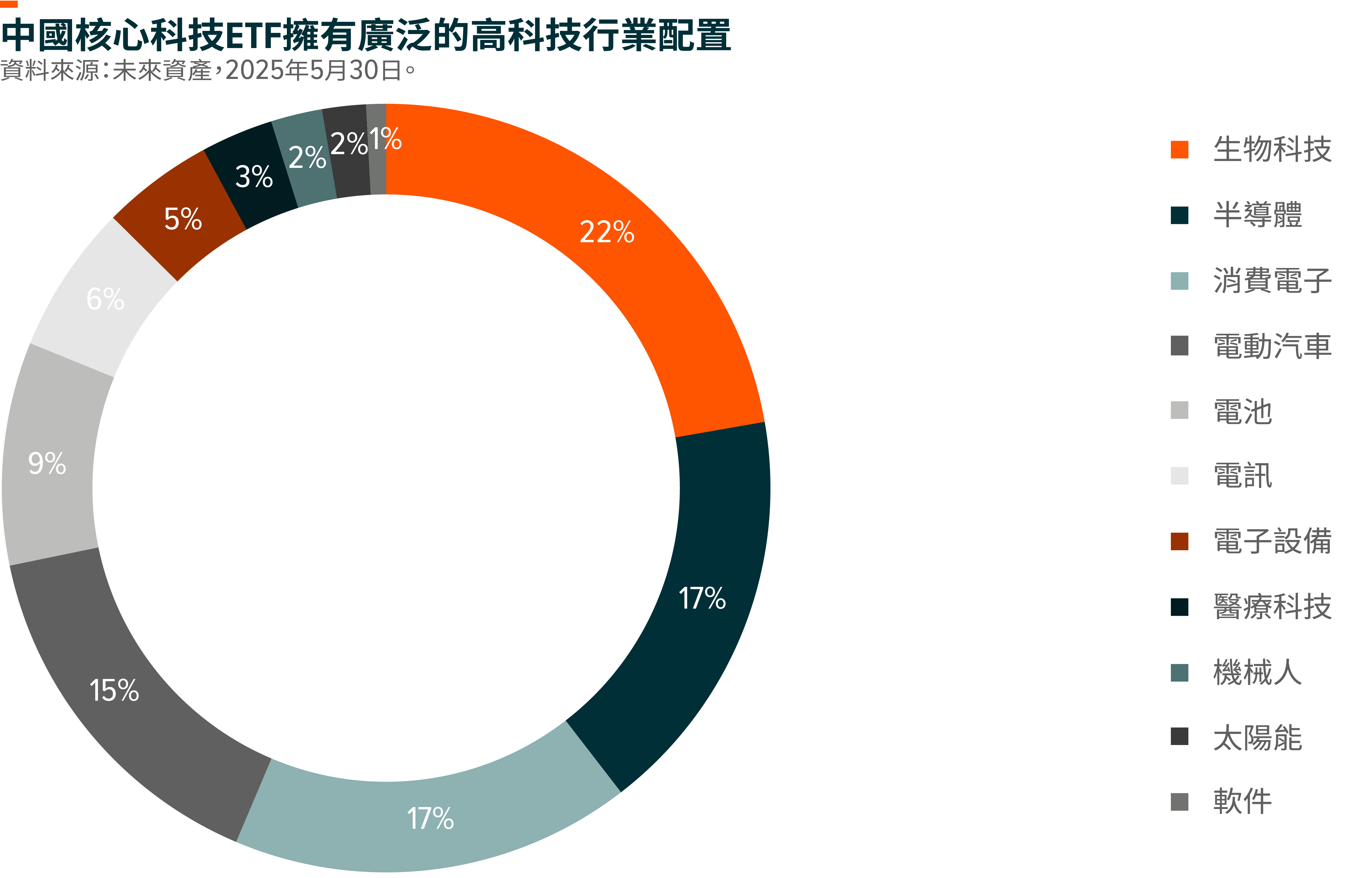

Global X中國核心科技ETF (3448)追蹤未來資產中國科技30強指數。該指數涵蓋了一個全面的投資組合,包含在中國有望具備全球競爭力的主要高端科技類別的企業。在相關行業內,市值排名前30位的公司被納入該指數,其加權平均市值達650億美元。前五大行業包括生物科技(22%)、半導體(17%)、消費電子(17%)、電動車(15%)與電池(9%)。此外,透過在高科技主題之間進行更分散的配置,投資者可建立更平衡的投資組合,以應對科技發展的不同商業週期。

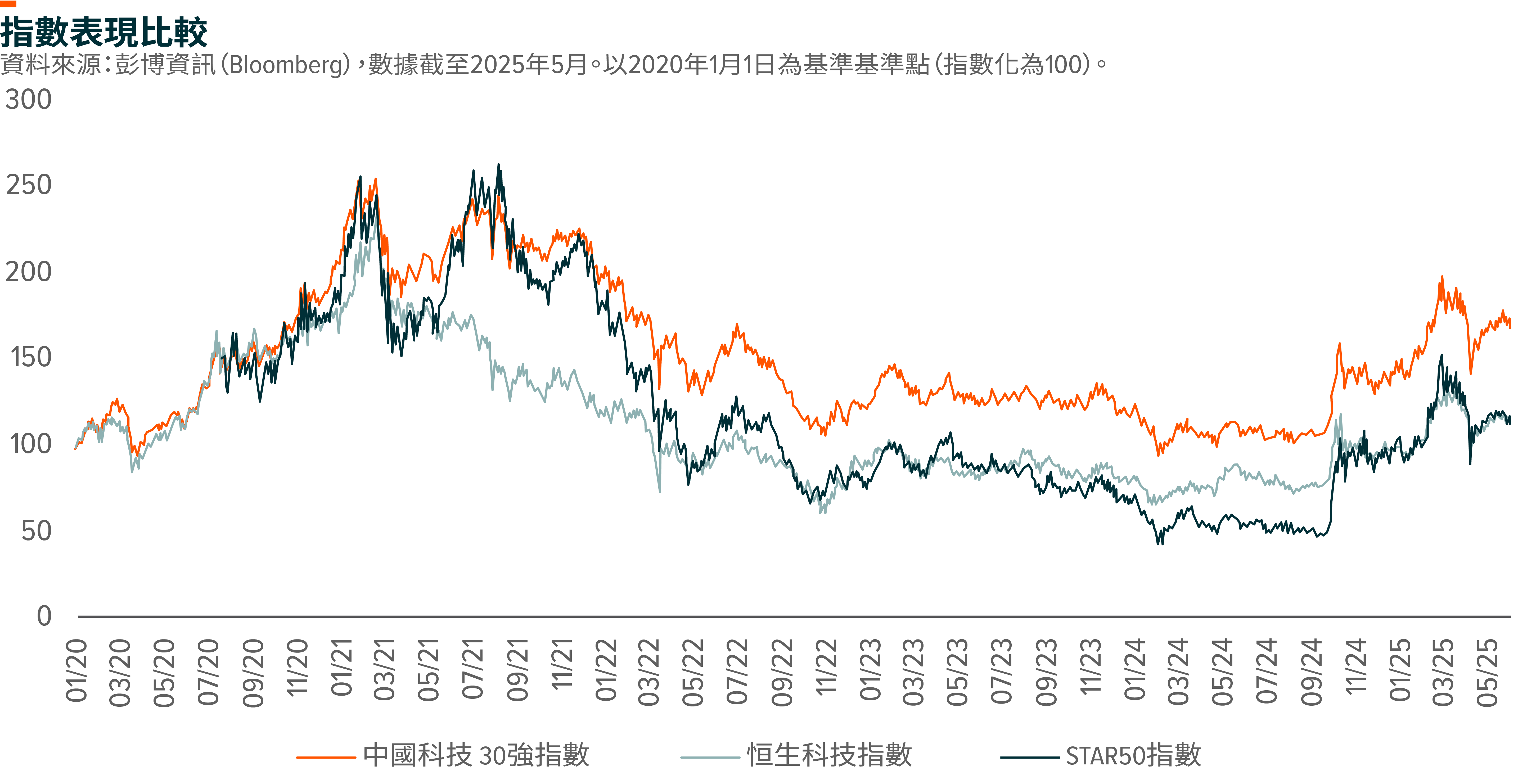

經風險調整後回報:得益於中國科技行業的良好發展勢頭,基準指數(未來資產中國科技30強指數)在過去一年累計錄得超過60%的回報(Bloomberg,截至2025年5月30日),表現顯著優於其他主要的中美市場科技指數(Bloomberg,截至2025年5月30日)。生物科技與半導體等行業正受惠於海外擴張及中國產替代等重大趨勢。隨著中國向高端製造與科技自立自強邁進,預計這些趨勢還將持續。這些高科技行業的中國國內龍頭企業有望受益。

分散投資效應:該指數並未納入中國互聯網領域最大的幾家公司,原因如下:1)我們目標投資於有潛力成為全球領導者的企業組合,而中國互聯網公司業務更集中於中國國內市場;2)此類互聯網企業已獲投資者廣泛持有,我們旨在為投資者提供一個分散投資組合的選擇。該指數與恒生科技指數的重疊率較低(按成分股權重計為23%)。

指數特徵:我們將主要指數特徵總結如下

- 全面性:投資於處於不同商業週期的高科技行業。該投資組合在行業分佈和上市地點上分佈更為分散(35%在A股上市);(FactSet,未來資產,2025年5月30日)

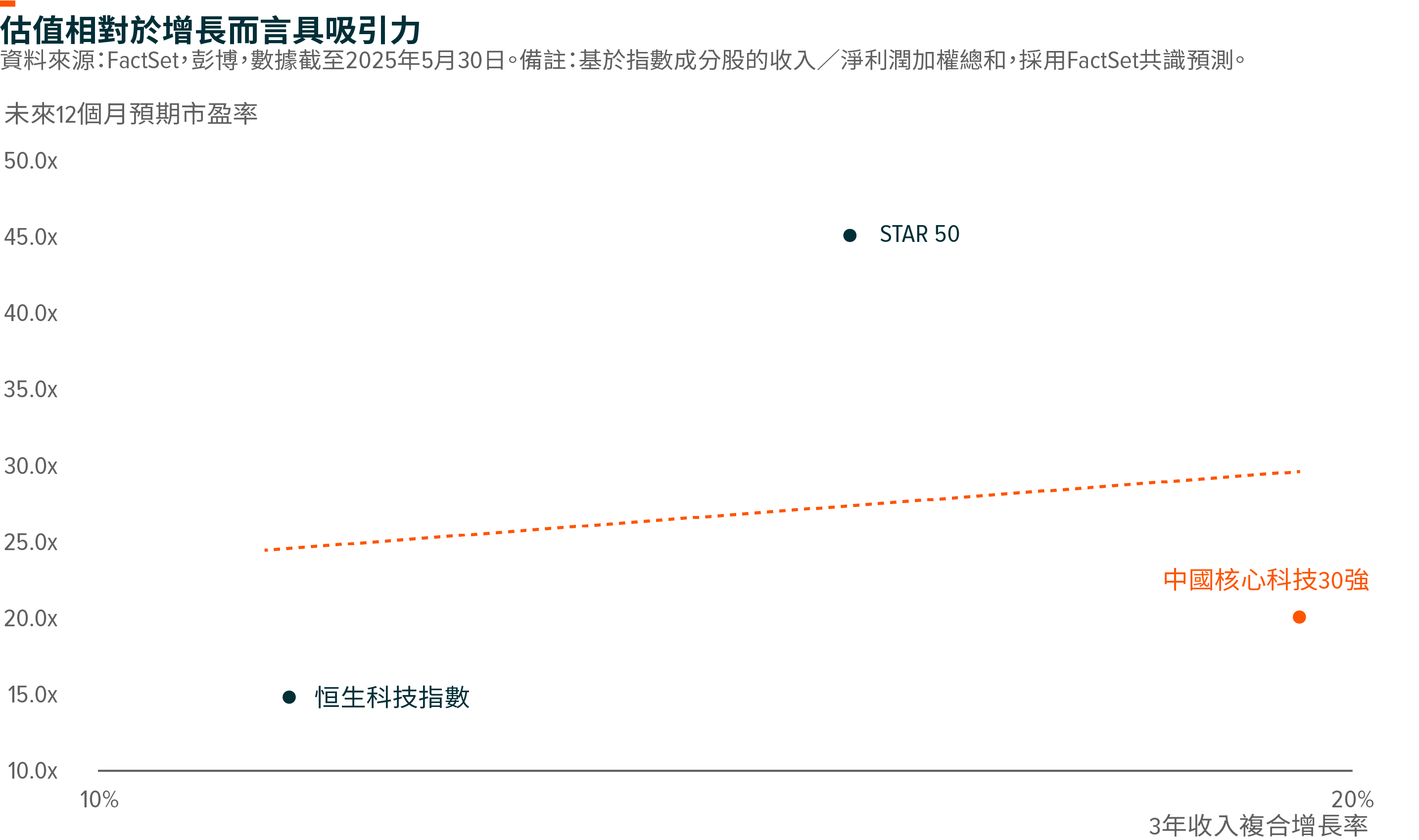

- 高增長潛力:許多高科技行業正處於快速發展階段,國內龍頭企業正迅速搶佔市場份額並拓展海外業務。因此,該投資組合在收入及淨利潤方面均具較高增長潛力,兩項數據均領先於恒生科技指數等同類指數;(Bloomberg,截至2025年5月30日)

- 合理估值:儘管增長潛力較高,但指數估值水平合理,未來12個月預期市盈率為20倍,較其他同類指數更具吸引力;(Bloomberg,截至2025年5月30日)

- 專注研發:與同類指數相比,該指數的研發費用率更高,反映出其對科技研究和產品創新投資的堅定承諾;(Bloomberg,未來資產,截至2025年5月30日)

- 全球足跡:我們的目標是捕捉科技行業中有潛力的全球領導者。該指數的海外收入貢獻率更高(41%,而恒生科技指數為15%)。(FactSet,未來資產,2025年5月30日)

行業分析 — 電動汽車

新能源車銷售勢頭強勁

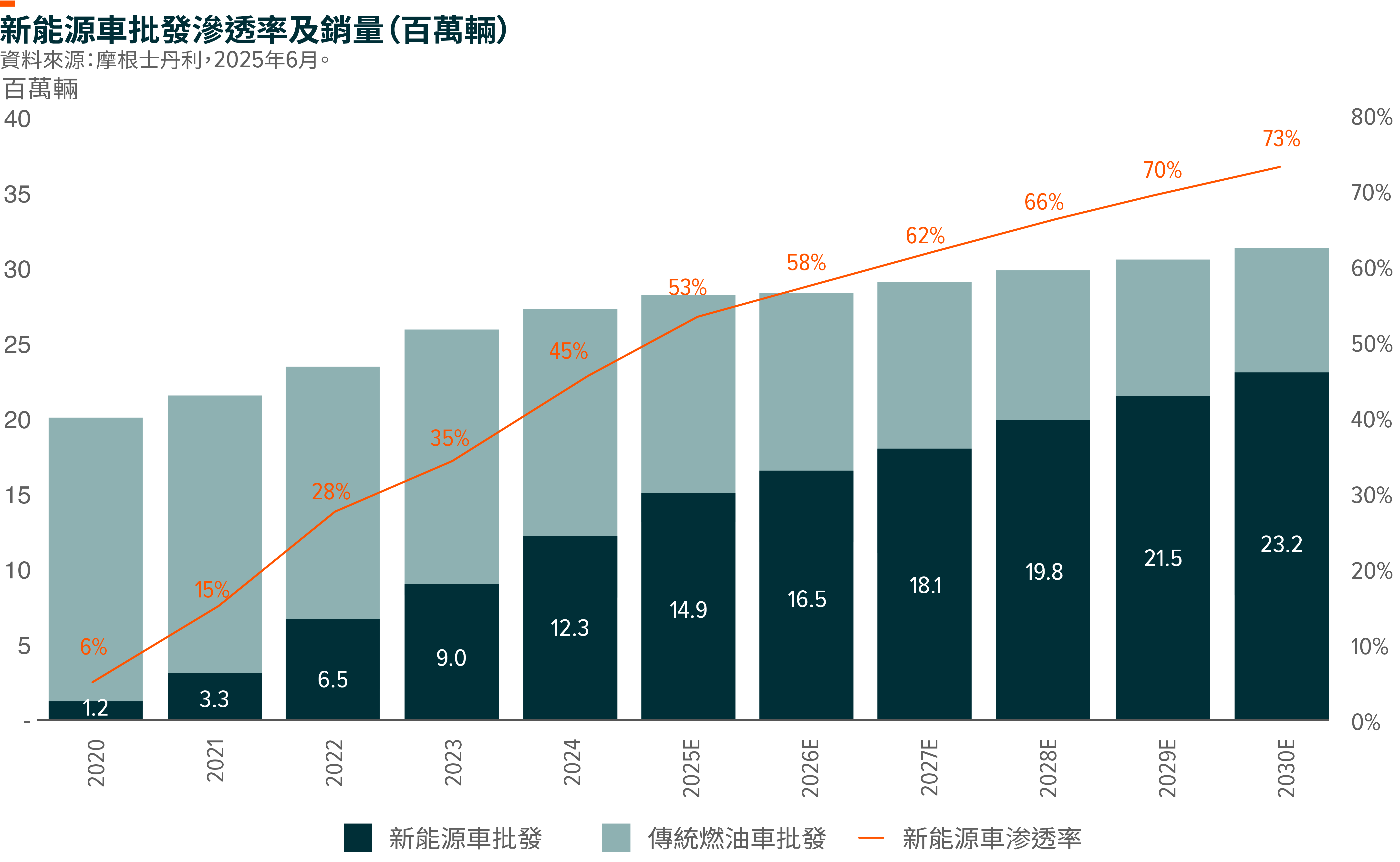

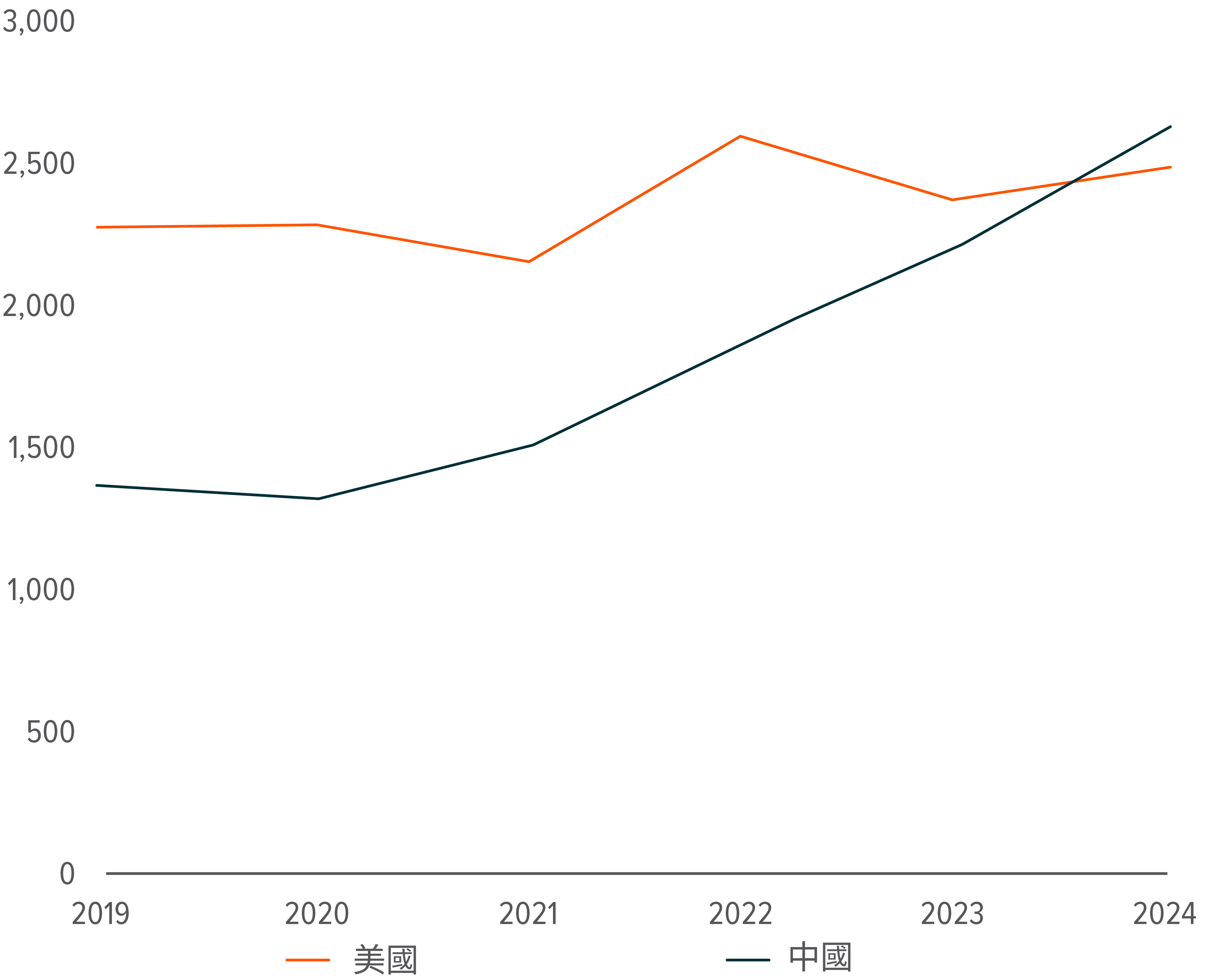

2024年,中國新能源車(NEV)銷量超過1200萬輛,領跑全球市場;新能源車批發滲透率達45%,大幅領先全球同業。2025年前五個月新能源車批發量達520萬輛,同比增長40%,滲透率達48%。預計2025年新能源車銷量將進一步增長至1500萬輛,滲透率將超過50%。這一穩健增長背後的驅動因素包括:延續至2025年的汽車以舊換新政策、新車型的推出、整車廠及電池廠商的科技創新、智能功能的進一步應用,以及具競爭力的定價。

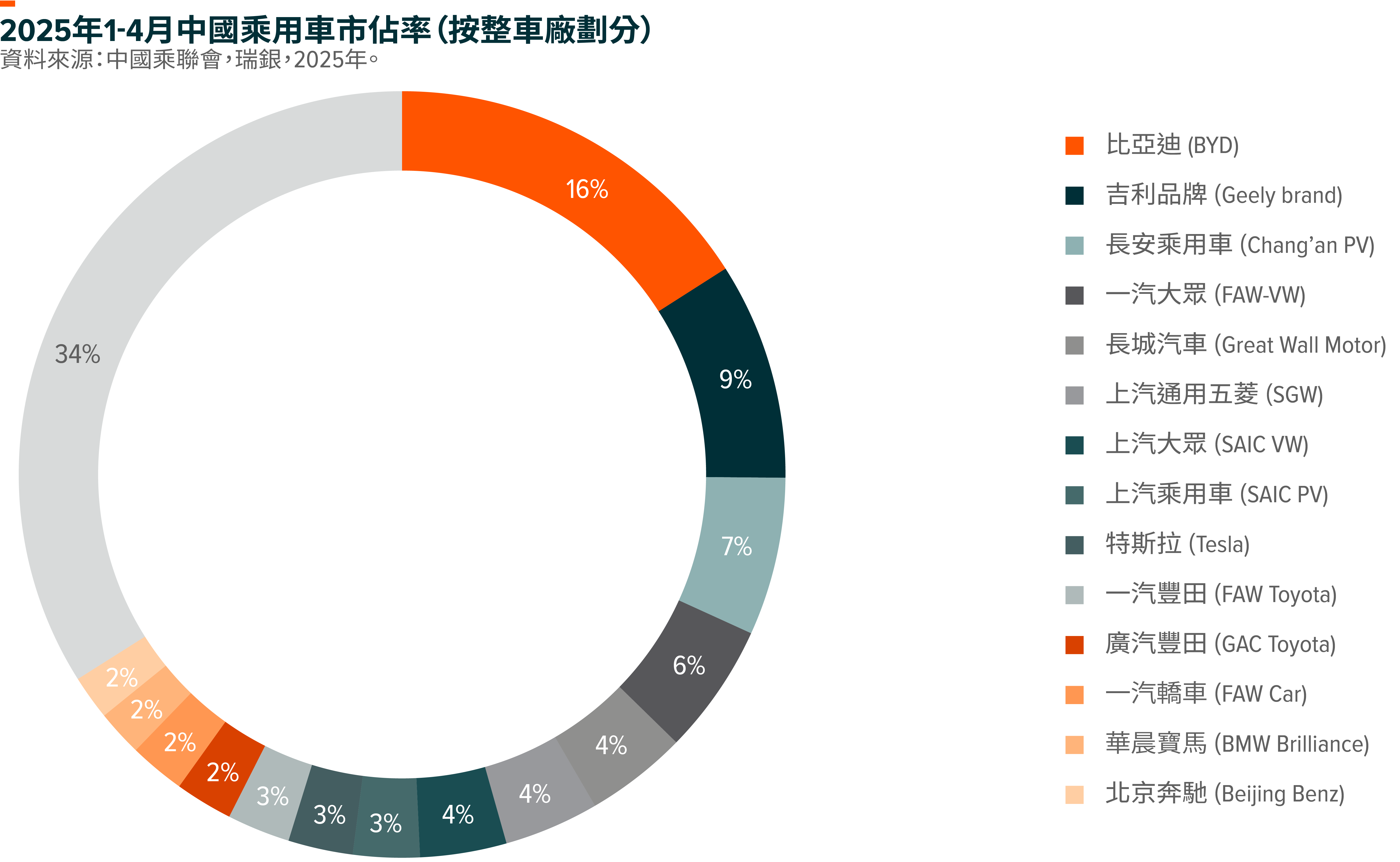

市場競爭激烈,但國內龍頭企業正逐步整合市場

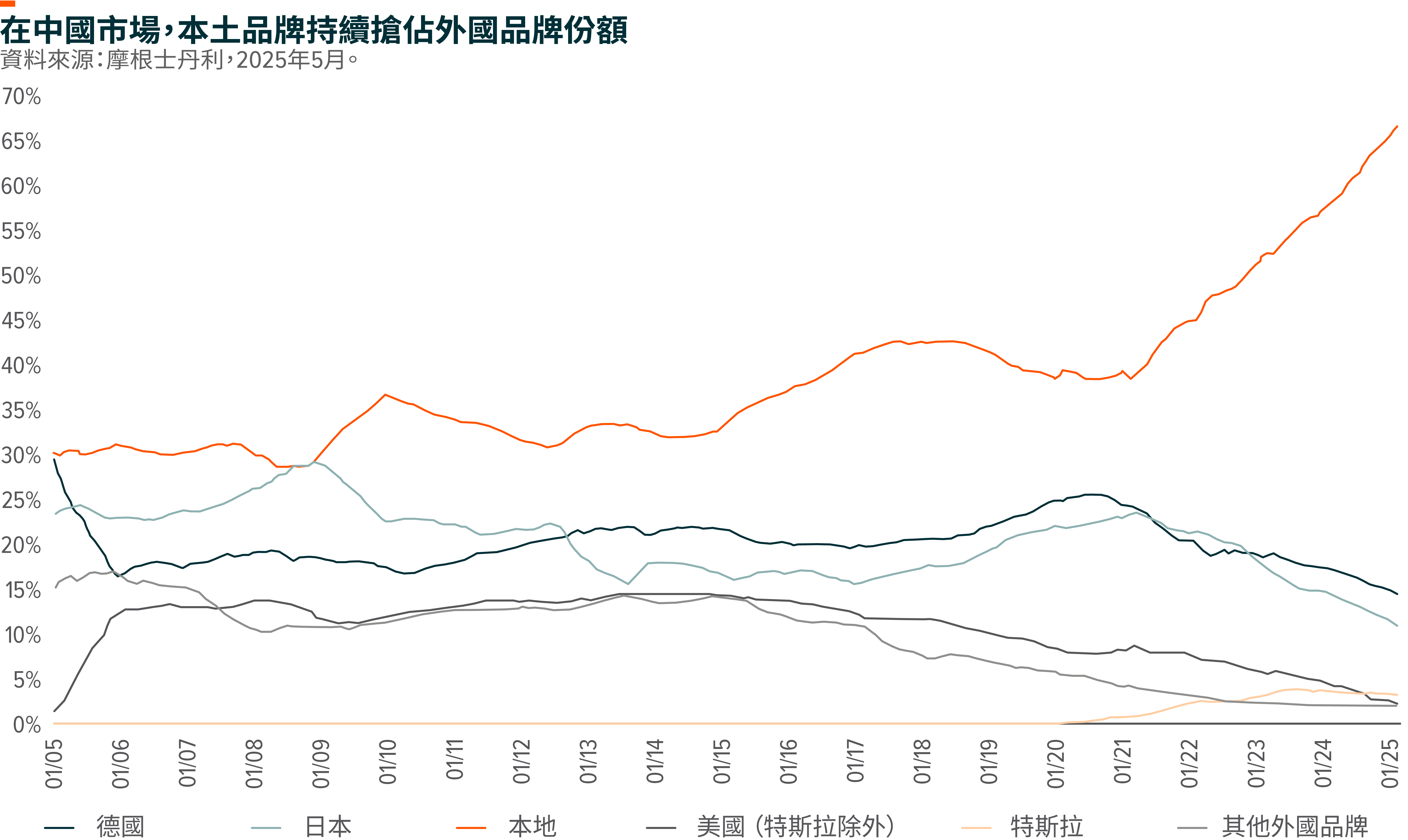

價格競爭仍是國內市場的主要擔憂。5月,比亞迪宣布減價,導致該公司及整個行業股價下跌,此舉再次引發市場對持久價格戰影響電動汽車整車廠盈利能力的擔憂。比亞迪旗下22款車型提供高達5.3萬元人民幣的折扣,吉利等部分競爭對手亦效仿推出了優惠。儘管基於邊際成本下降及行業分散化等原因,價格競爭可能持續,但折扣幅度可能並不像新聞標題所顯示的那麼大。公司管理層表示,此輪新增折扣不超過5000元人民幣,新聞標題所宣稱的折扣與實際有效折扣之間的差異,來自於既有折扣及政府以舊換新補貼。得益於透過供應鏈持續優化成本、科技創新、規模經濟效益以及海外收入貢獻增加,減價對比亞迪利潤率的影響應屬可控。激烈競爭仍將持續,但我們認為,比亞迪等領先整車廠憑藉其優越的成本基礎以及不斷從外資品牌手中搶佔市場份額,有望在仍然相對分散的中國汽車市場中逐步整合。另一方面,國內市場的激烈競爭也推動了更快的產品及科技創新以及更高的生產效率,讓領先整車廠能夠生產更優車型,參與全球市場競爭。

中國企業在科技創新前沿

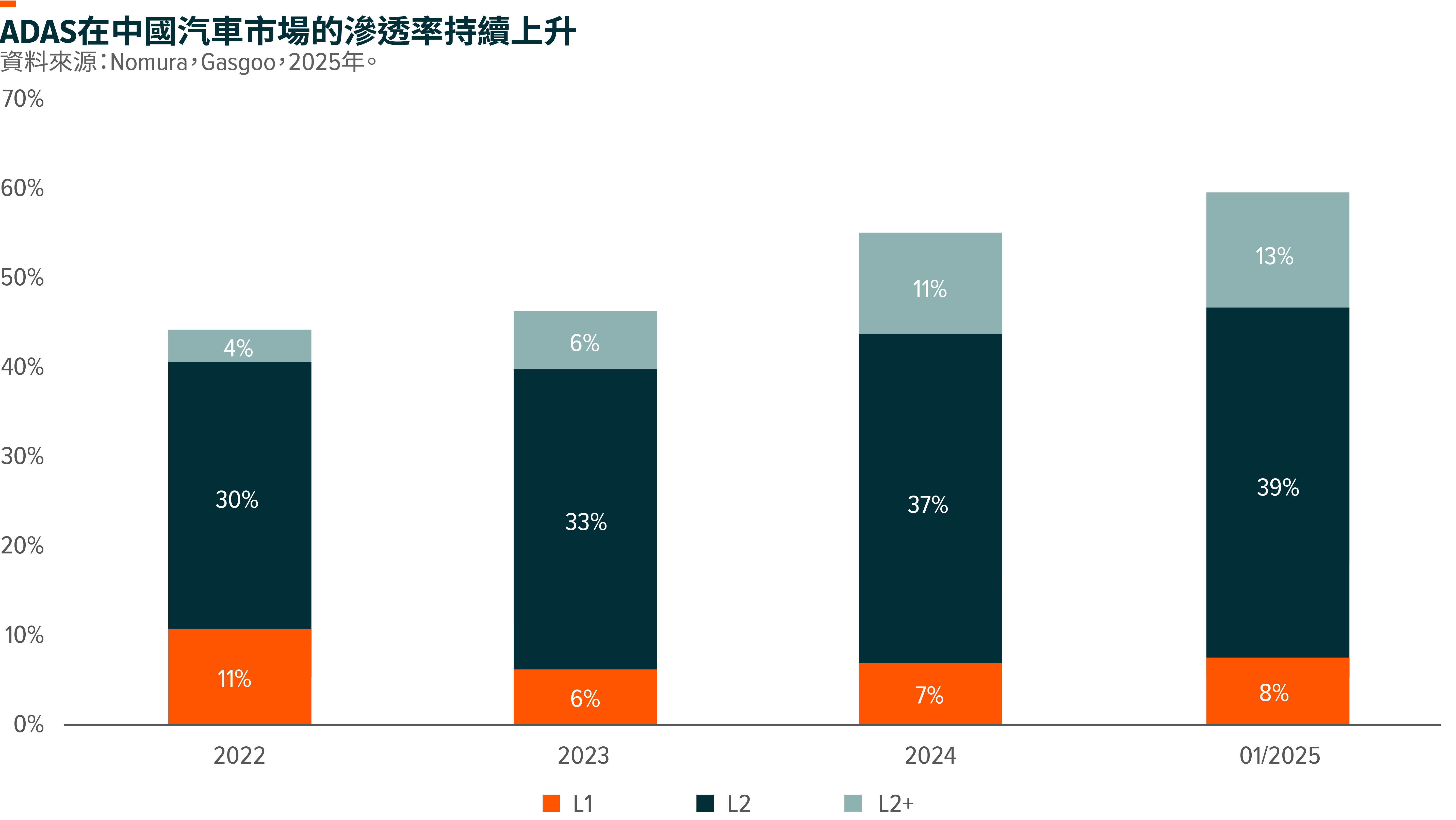

在激烈的中國國內市場競爭推動之下,加之強大的產業生態體系、龐大的人才庫以及對科技趨勢的敏捷回應,中國品牌正在引領全球電動汽車科技創新。從動力總成工程、電池科技、電子架構整合到智能駕駛,中國企業的研發創新實力涵蓋幾乎所有領域。此外,領先整車廠的高度垂直整合及規模經濟效益,以及中國成熟的汽車供應鏈,使中國品牌能夠以極具競爭力的價格生產各類車型,為其拓展全球市場奠定了基礎。在激烈的中國國內市場競爭推動之下,加之強大的產業生態體系、龐大的人才庫以及對科技趨勢的迅速回應,中國品牌正在引領全球電動汽車科技創新。從動力總成工程、電池科技、電子架構整合到智能駕駛,中國企業的科技實力涵蓋幾乎所有領域。此外,領先整車廠的高度垂直整合及規模經濟效益,以及中國成熟的汽車供應鏈,使中國品牌能夠以極具競爭力的價格生產各類車型,為其拓展全球市場奠定了基礎。中國企業在自動駕駛領域的發展亦位居領先地位,原因如下:

-

- 中國是全球汽車電動化的領導者,新能源車銷量超過1200萬輛,滲透率約45%(新華社,2025年1月),這兩項指標均大幅超過全球同業;

- 龐大的電動汽車市場為自動駕駛提供了廣闊的應用平台。為在競爭激烈的電動汽車市場中立足,汽車製造商正以具競爭力的價格,將先進技術(包括人工智能、智能座艙和自動駕駛)作為關鍵賣點加以部署;

- 比亞迪正加速自動駕駛技術在中國的普及化,將其先進駕駛輔助系統(ADAS)應用於大眾市場車型。此前僅中高端車型才配備ADAS。隨著滲透率的提升,領先整車廠將能夠收集更多數據,從而進一步優化其自動駕駛技術;

- 中國監管機構提供了支持性監管框架;

- 中國已建立起完備的自動駕駛供應鏈,在激光雷達(Lidar)、自動駕駛芯片、整車廠及自動駕駛出租車等領域均有領先企業;

- 中國在自動駕駛出租車領域同樣位居領先地位。百度(Baidu)、小馬智行(Pony AI)和文遠知行(WeRide)等中國企業在中國主要城市運營著約2000輛自動駕駛出租車,而美國的Waymo所運營出租車數量不足1000輛。(未來資產,2025年)

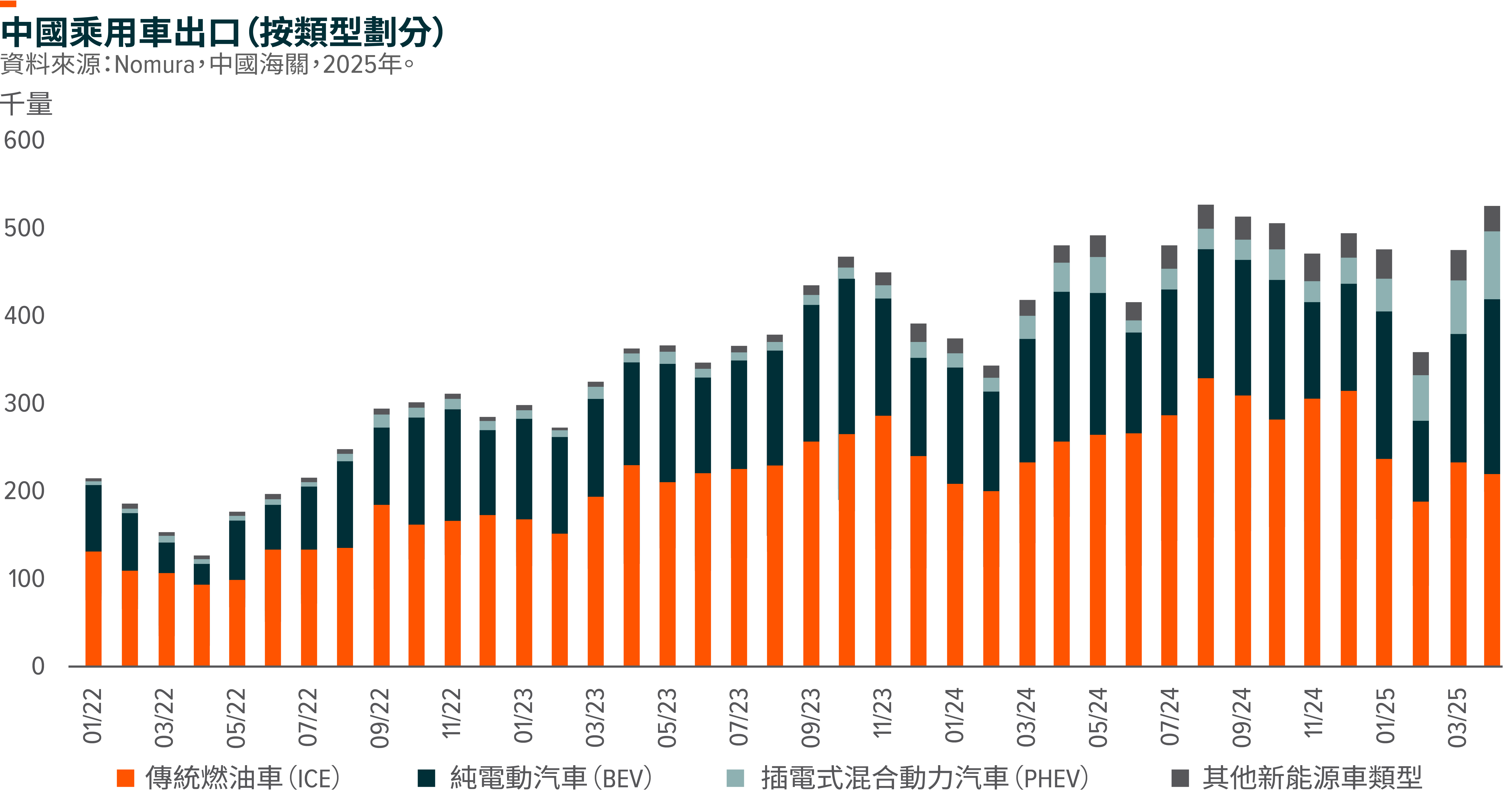

海外擴張勢頭強勁

儘管全球貿易關稅存在不確定性,中國汽車出口表現依然堅韌,2025年前5個月新能源車出口滲透率超過40%。中國整車廠的全球競爭力建基於具吸引力的價值主張、快速的車型迭代以及智能化的產品。主要出口目的地包括東南亞、歐盟和拉丁美洲。出口至美國的中國電動汽車佔比很小。

即使中國純電動汽車出口至歐盟面臨約25%-45%的關稅,但歐盟仍是中國新能源車的主要出口目的地之一。值得注意的是,2025年4月,比亞迪在歐洲的銷量首次超過特斯拉(SCMP, 2025年5月),顯示中國品牌在歐洲市場的積極擴張。為應對當前關稅環境,在海外設廠仍是中國電動汽車品牌的核心策略,比亞迪等領先整車廠正積極在匈牙利、巴西和泰國等國家投資建設海外工廠。

行業分析—電池

中國在全球電池行業位居領先地位

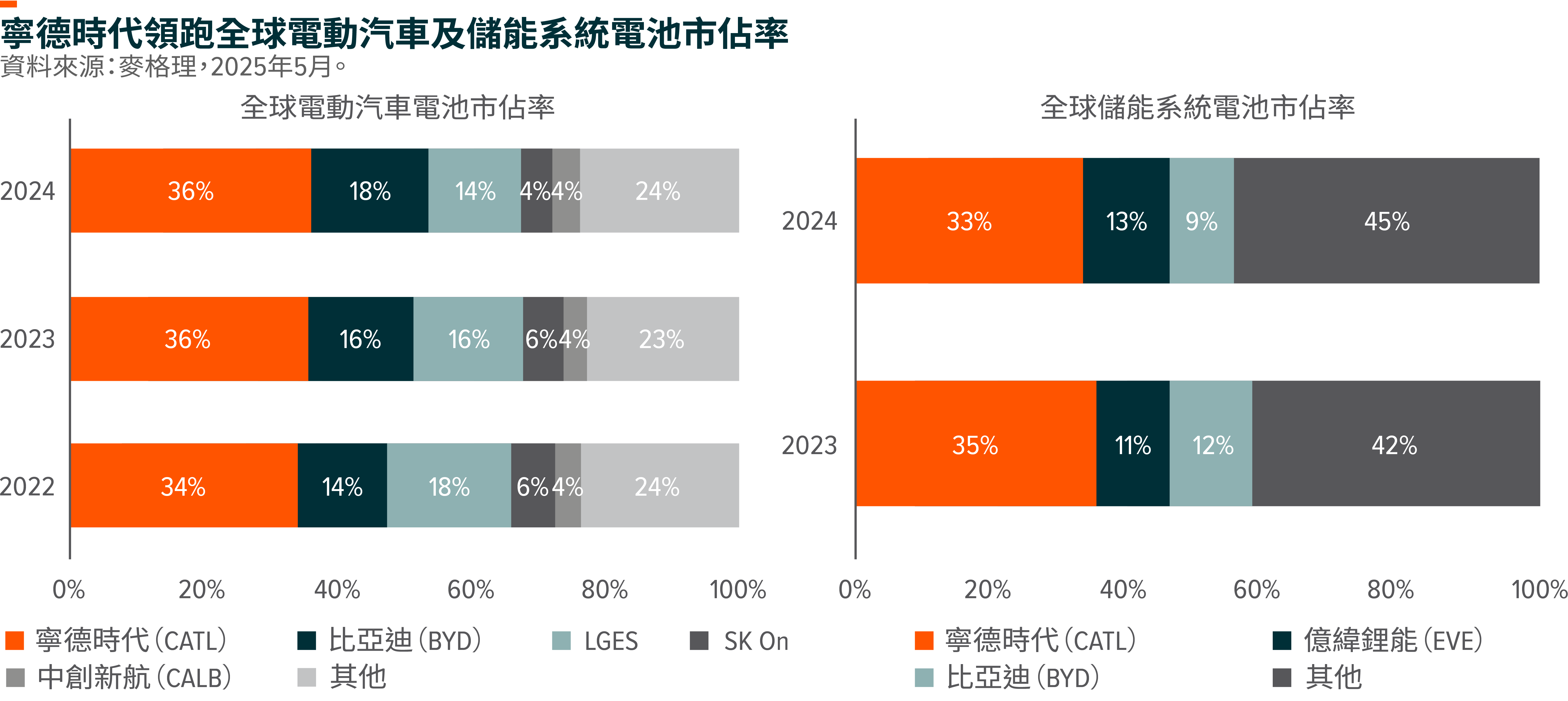

全球電池行業包括電動汽車電池(約72%)、儲能系統(ESS)電池(約22%)及消費電子產品電池(約6%)。全球電動汽車滲透率的提升,亦帶動電動汽車電池需求大幅增長。由於磷酸鐵鋰(LFP)技術的進步,能以更低的成本縮小與鎳鈷錳酸鋰(NCM)電池在效能上的差距,因此LFP電池的採用率逐漸超越傳統上佔主導地位的NCM電池。中國電池製造商在LFP領域處於領先地位,故能受惠於此趨勢,而韓國電池製造商則在NCM電池領域仍保持強勢。在全球層面,寧德時代(CATL)以接近40%的全球市佔率領導電動車電池市場,在LFP及NCM電池領域均有強勁表現。比亞迪電池(主要安裝在比亞迪車型中)則以約18%的市佔率位居全球第二。

ESS電池主要用於公用事業級儲能,近年來隨著風能和太陽能的加速應用而快速增長。ESS電池也用於住宅領域,最近亦應用於商業領域,如AI數據中心帶動的能源需求。LFP由於更具成本效益且對性能和能量密度的要求較低,因而在ESS應用中佔據主導地位。這一領域同樣由中國企業主導,寧德時代的全球市佔率約為33%,緊隨其後為億緯鋰能(EVE)和比亞迪。

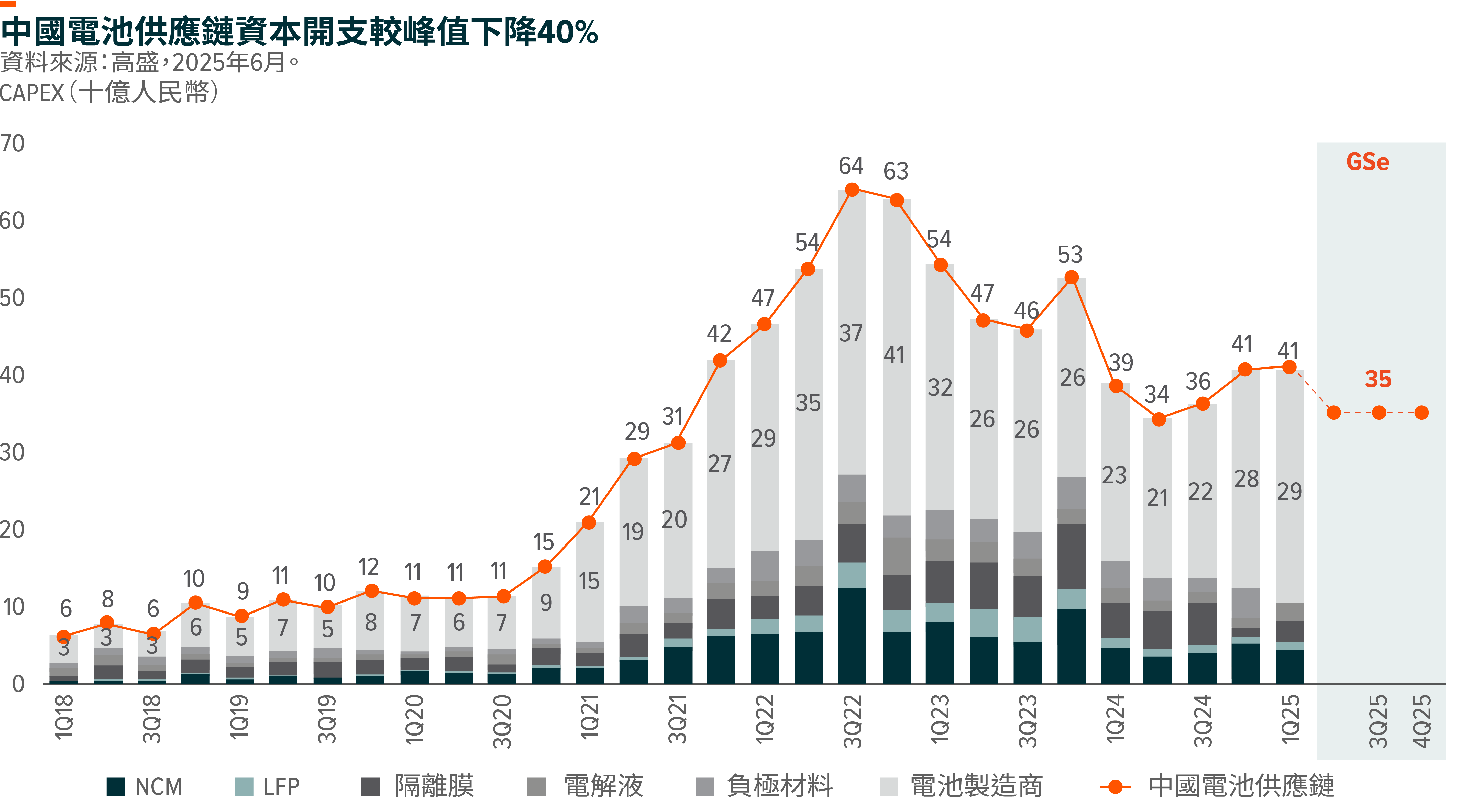

改善狀況供需

2022至2023年間,電動汽車市場的快速擴張吸引了大量資金投入電池領域,導致產能過剩及產能利用率偏低。許多小型電池製造商虧損經營,最終倒閉及關停產能。我們觀察到自2024年以來,電池製造商的資本開支(CAPEX)更趨理性,目前資本開支較高峰期下降約40%,且更大份額來自龍頭電池製造商。更合理的資本支出計劃,加上穩固的需求,將推動該行業形成更健康的供需動態。此外,由於供應充裕,上游鋰價維持在低位,有助電池製造商維持更穩定的利潤率。

科技創新前沿

中國企業在電池科技創新方面同樣處於領先地位。如上所述,中國企業憑藉在LFP電池領域的技術領先優勢(更高能量密度、更快充電速度及更長電池壽命)而在電動汽車電池和儲能系統電池領域佔據了最大市場份額。超快充技術是創新與競爭的重要領域,因為它是解決客戶里程焦慮的關鍵,掌握這項技術便可攻克阻礙純電動車進一步普及的主要障礙之一。寧德時代方面,繼2023年8月推出神行電池(4C超快充,續航700公里,首款超快充LFP電池)、2024年4月推出升級版神行PLUS(4C+超快充,續航1000公里)後,又於2025年4月發布了第二代神行電池,續航可達800公里,峰值充電速率達12C。這相當於每秒充電可增加2.5公里續航,峰值充電功率達1.3MW。同樣,2025年3月,比亞迪推出了搭載1000v架構與「10C」閃充技術的「超級e平台」(Super e-Platform)。其閃充速度達到充電5分鐘、續航400公里,領先於同行,與傳統燃油車加油速度相當。比亞迪計劃建設超過4000個1MW閃充樁,使該技術在全國範圍內普及。比亞迪還推出了兩款搭載超級e平台的純電動車型:唐L和漢L,售價分別為27萬元和28萬元人民幣。這標誌著比亞迪在充電速度方面取得重大進展,將進一步提升其產品競爭力,並為未來純電動車型提供另一個市場推廣亮點。

行業分析—生物科技

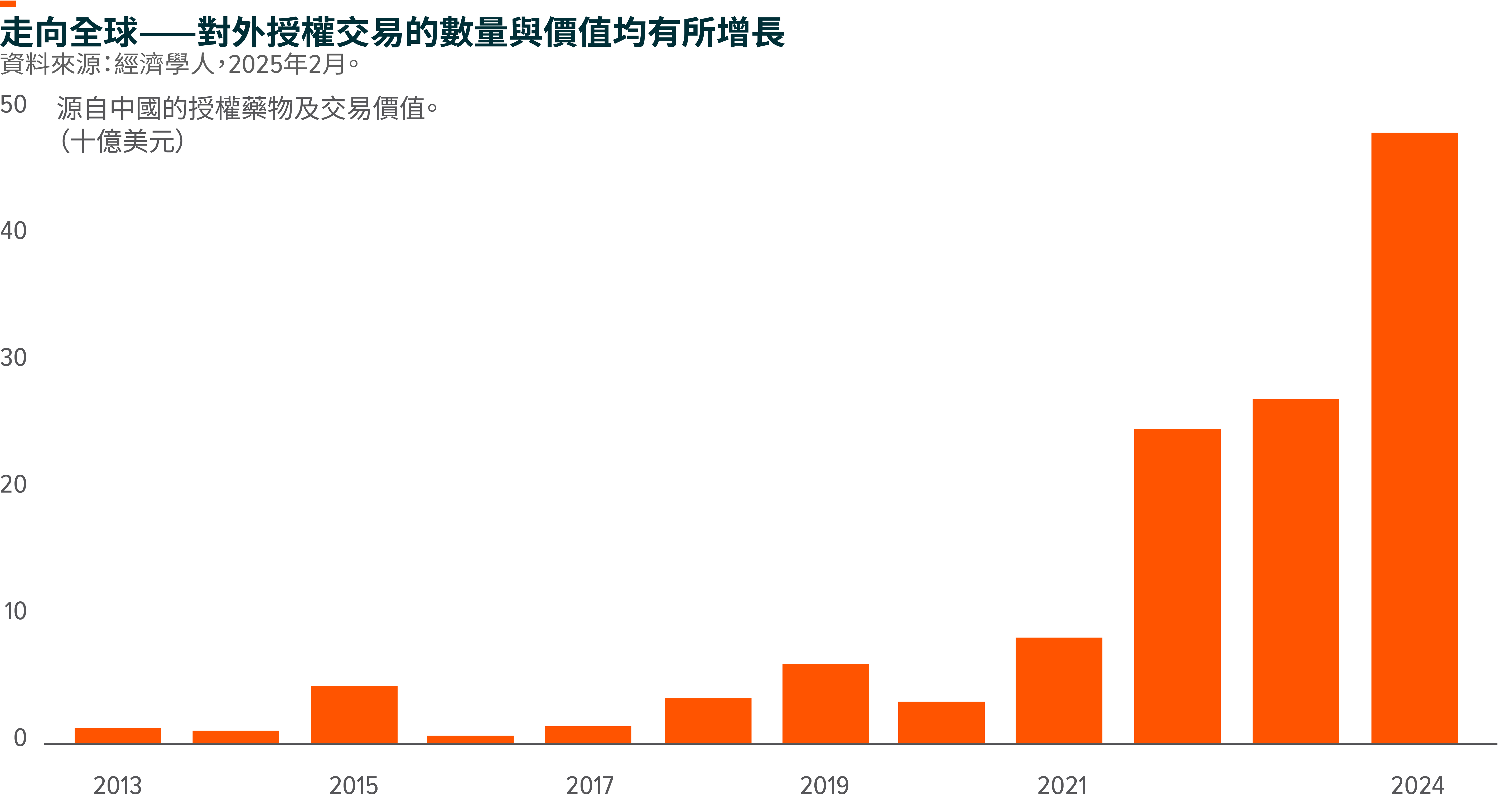

在連續四年表現低迷後,中國生物科技行業迎來顯著反彈,年初至今錄得回報率達50%,成為表現最佳的行業。我們看到多項利好因素開始顯現,包括中國生物科技企業與全球製藥公司達成的對外授權交易勢頭強勁、創新藥相關利好消息不斷、企業盈利改善以及政策支持等。對外授權交易的激增,證明了中國生物科技企業的資產品質與創新能力,而持續的全球業務拓展有望支持中國生物科技行業實現更可持續的價值重估。

透過對外授權走向全球

對外授權交易的激增是本輪價值重估的關鍵驅動因素。5月20日,在香港上市的中國生物科技公司三生製藥(3Sbio)宣布與美國製藥巨頭輝瑞(Pitzer)達成一項價值60億美元的授權合作交易(包括12.5億美元的預付款,以及若該藥物達成所有里程碑,高達48億美元的後續費用)。這是中國生物科技公司至今為止金額最大的對外授權交易。其他中國生物科技企業透過全球臨床試驗或對外授權進入全球市場的範例包括:百濟神州(直接進入)、康方生物(雙特異性抗體)、翰森製藥(GLP1口服藥)、誠益生物(GLP1口服藥)及禮新醫藥(雙特異性抗體)等。此外,生物製藥企業高管預計將有更多對外授權(業務拓展)活動,包括榮昌生物(RemeGen)、中國生物製藥(Sino Biopharm)等多家企業已表達了進行業務拓展的意願。我們注意到,過去兩年的對外授權交易數量及預付費用均呈現加速增長趨勢,而新型模式在對外授權中的佔比也不斷提升。

近期動態顯示,全球已認可中國企業的創新能力,這表示中國醫藥資產進入美國乃至全球市場正成為生物科技行業的新常態。對中國企業的意義:由於中國實行集中帶量採購(VBP)、人均收入較低以及單一支付者體系,海外市場的藥品價格通常高於中國市場。進入海外市場可使中國生物科技企業獲得更佳的盈利能力。此外,我們認為此類知識產權授權並不屬於商品或服務出口,因此較少受美國關稅影響,而三生製藥與輝瑞的交易或可能進一步減緩投資者的憂慮。

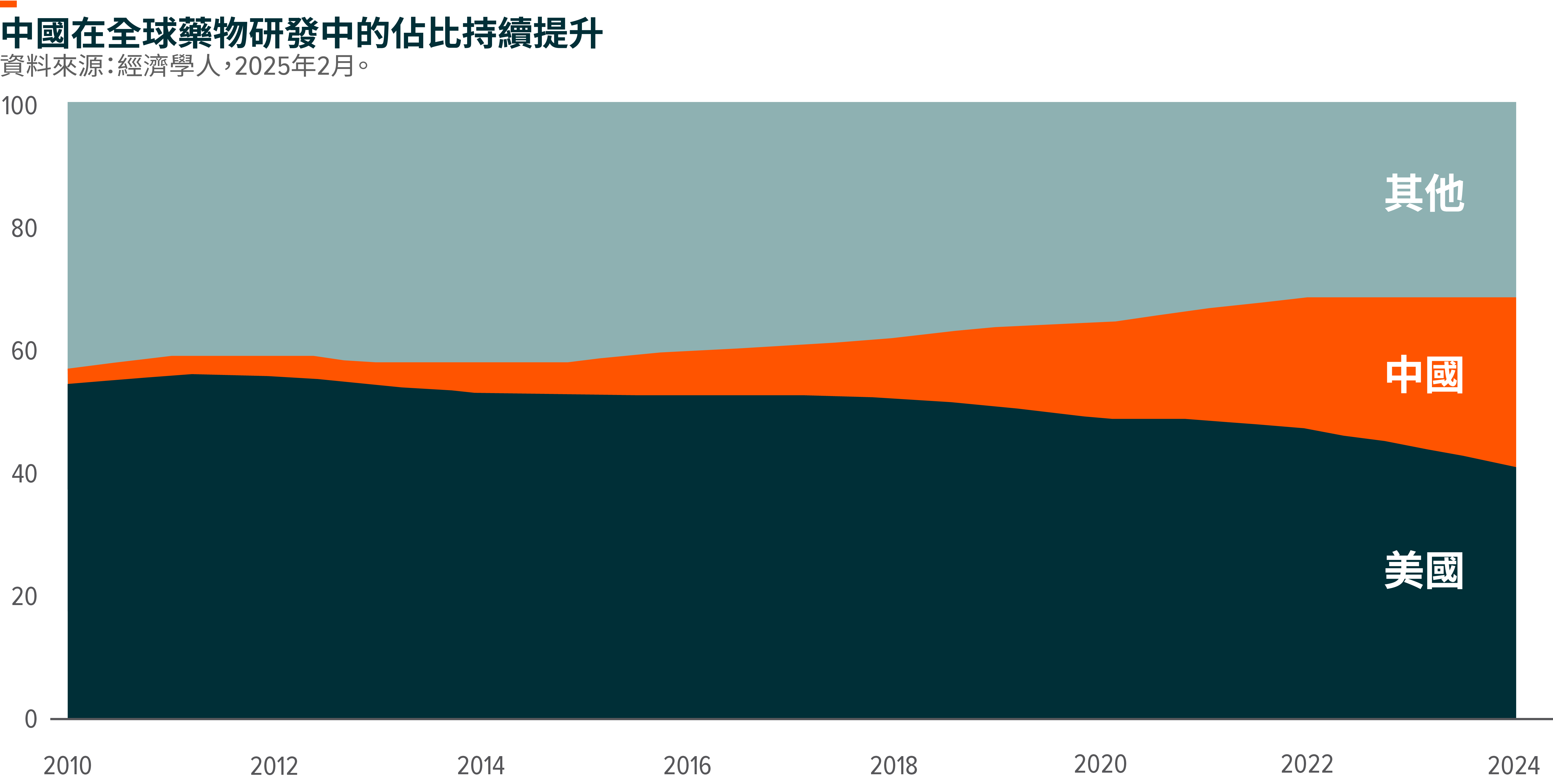

提高創新能力

在龐大的人才資源、政策支持以及技術進步(如人工智能)的推動下,中國在創新藥物研發方面取得穩固進展,目前在研新藥數量位居全球第二。 從科研角度來看,2024 年,中國在《自然指數》中的癌症研究產出首次超過美國。此外,根據哈佛大學2025年《關鍵與新興科技指數》(生物科技行業),中國已逐步趕上,整體水平與美國相當。 這兩個指數均顯示中國生物科技學術研究能力強勁。

從監管角度而言,2025年前5個月中國市場核准的創新藥數量已接近2024年全年水平。在2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會的口頭報告專場中,有超過70項來自中國的研究發表,較去年同期增長40%,顯示中國生物科技研究的穩步進展。創新藥研發及商業化的實質進展亦帶動企業盈利改善,多家領先的創新藥企業有望在今年實現收支平衡,進一步鞏固行業的良好勢頭。

|

|

中國政府政策支持

中國政府針對創新藥研發、商業保險體系及集中帶量採購(VBP)優化出台了多項監管支持,這些利好消息亦是生物科技行業反彈的關鍵驅動因素。

支持創新藥研發:我們看到中國中央及地方政府均推出有利政策以支持創新藥物研發,重點在於加快審批流程、完善支付體系、優化定價機制,以及改善融資環境。

商業保險發展:中國的單一支付者醫療體系限制了藥品價格,從而影響生物科技企業的盈利能力。日益上升的醫療成本及基本醫療保險面臨的壓力增加,推動了商業醫療保險需求的增長。我們亦認為「健康中國2030」規劃綱要及基本醫療保險制度改革等政府舉措視是關鍵驅動力。

潛在的帶量採購(VBP)優化:一份有關帶量採購優化的規例草案已流傳數月。該文件涵蓋優化准入標準、招標規則及實施細則,若草案得以落實,將可大幅緩解目前招標價格過低的不合理現象,改善生物科技企業的現金流。這亦與三月初發布的《2025年政府工作報告》(GWR)中提及的「優化和提升量採購(VBP)」的內容相呼應。此外,我們亦看到一系列支持政策,包括鼓勵國有企業在生物科技領域開展併購,以及對推動行業長期增長的創新藥物研發提供支持。

行業分析—醫療科技

中國醫療科技行業一直面臨多重挑戰,包括實施帶量採購(VBP)壓低產品售價、政府反腐行動,以及刺激措施實施速度不及預期等,導致該行業股價表現疲弱。過去數月,醫院資本開支呈現穩定跡象,中國醫院資本開支收入有望於2025年下半年恢復增長,並可能於2026年全面復蘇。今年以來,醫療設備招標活動保持活躍。此外,近期跡象顯示反腐行動或有所放緩,且支持刺激措施推出的政策框架更具建設性,國內龍頭企業預計將從中受益。

國內龍頭企業提升市佔率

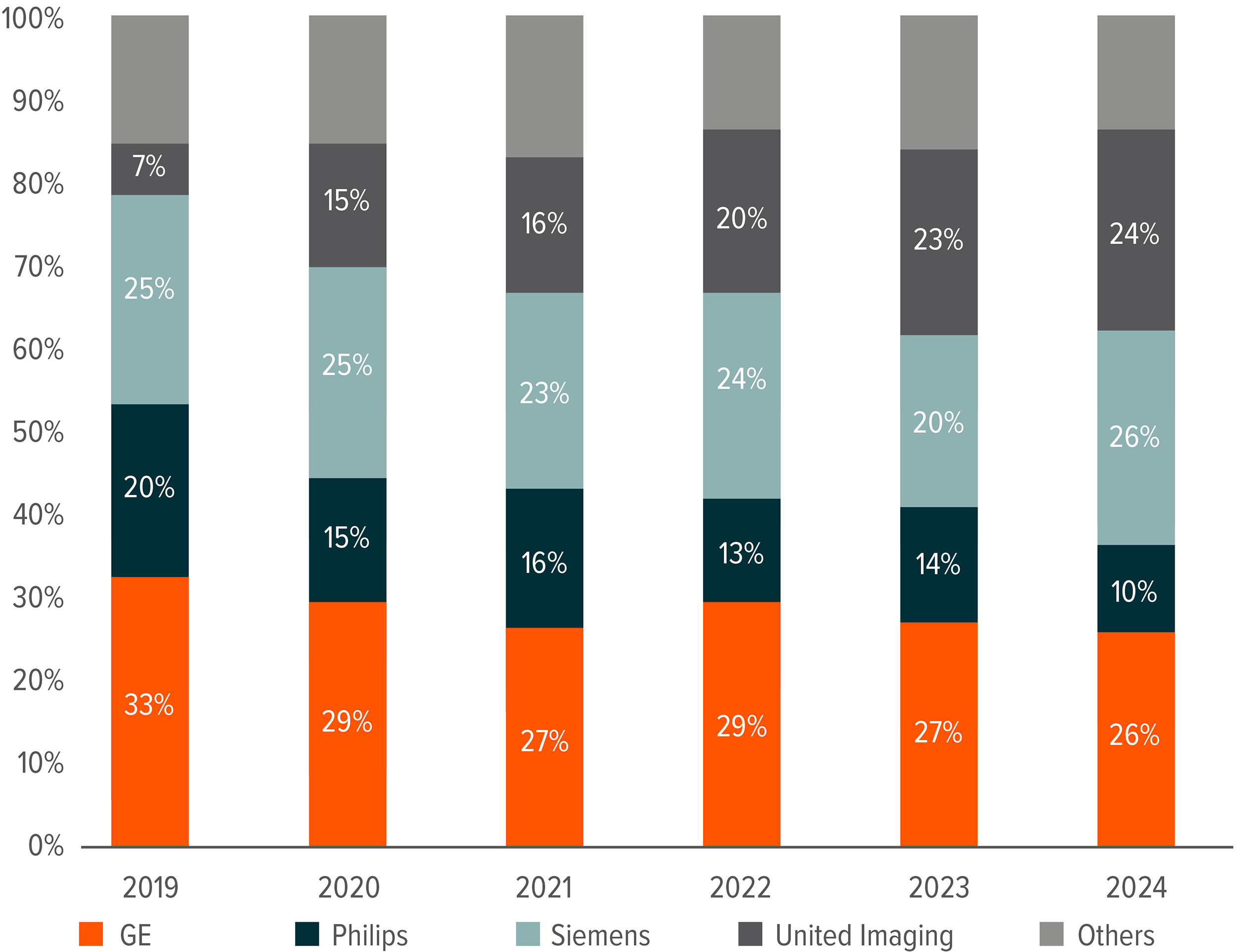

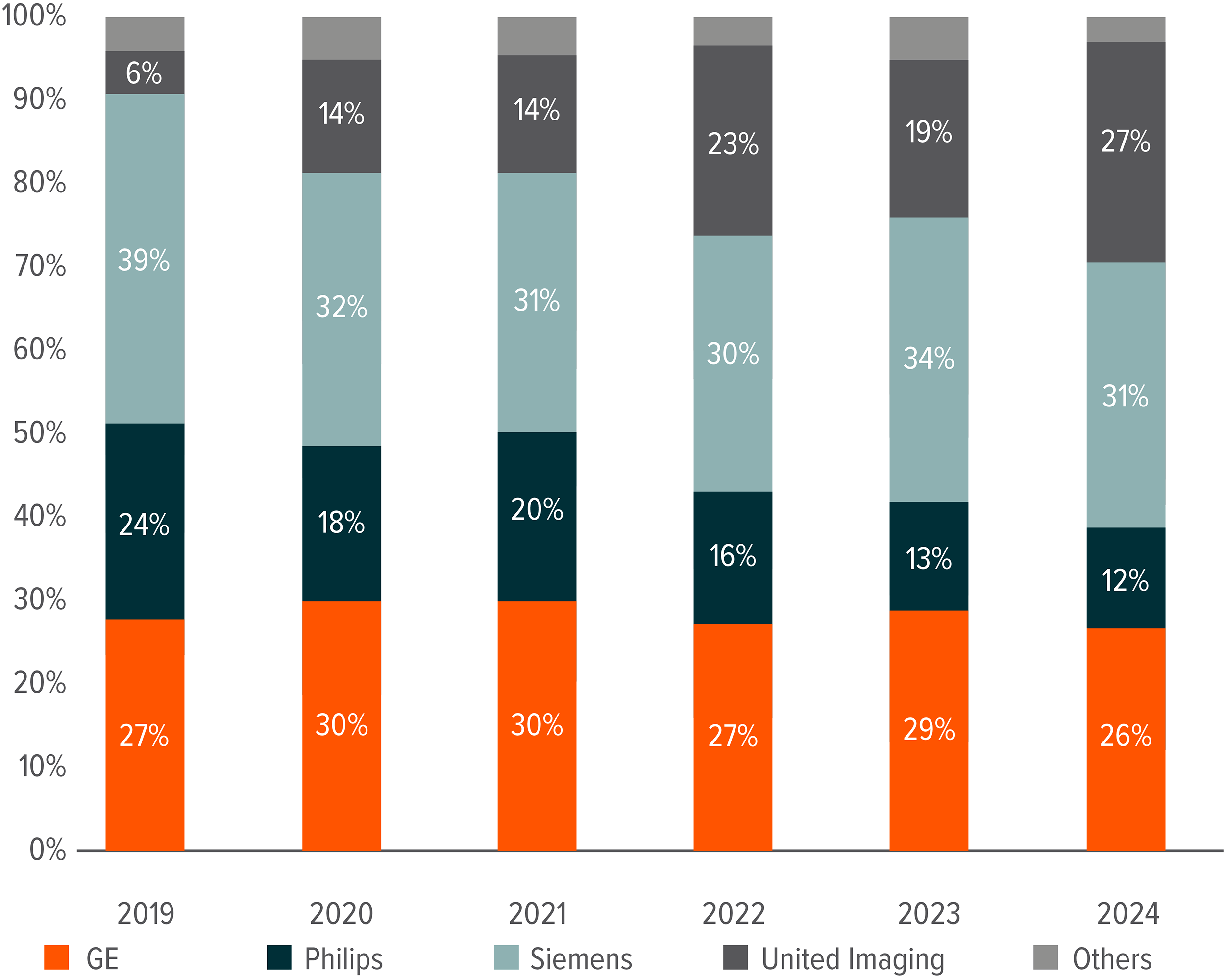

進口替代是中國醫療科技行業的長期趨勢。 政府政策更加速了這一趨勢,例如財政部等中央政府部門一直推動採購國產醫療設備。地緣政治不確定性亦為進口替代趨勢推波助瀾。此外,醫療設備領域的帶量採購將淘汰部分次級外資品牌,尤其在中低端市場。除政策支持外,中國龍頭企業在技術和產品方面的競爭力亦不斷提升。國內龍頭企業,尤其是聯影醫療(United Imaging)和邁瑞醫療(Mindray),在包括電腦斷層掃描(CT)、磁力共振(MRI)和超聲波(Ultrasound)等關鍵診療設備的醫院資本開支中持續提升市佔率。未來幾年,隨著本土企業提供性價比高且技術具競爭力的產品,這一趨勢還將持續。

|

|

2024年醫療器械以舊換新刺激計劃的實施進度慢於預期。主要醫療設備企業已注意到部分省份使用2024年預算實施以舊換新計劃,他們對2025年新一輪計劃的規模及實施效率持樂觀態度,預期實施流暢將更為順暢。由於收入確認週期較長,2024年第四季度招標數據的回升趨勢,預計將於2025年第二季度起逐步體現在企業收入中。

中國國內領先企業市佔率不斷擴大

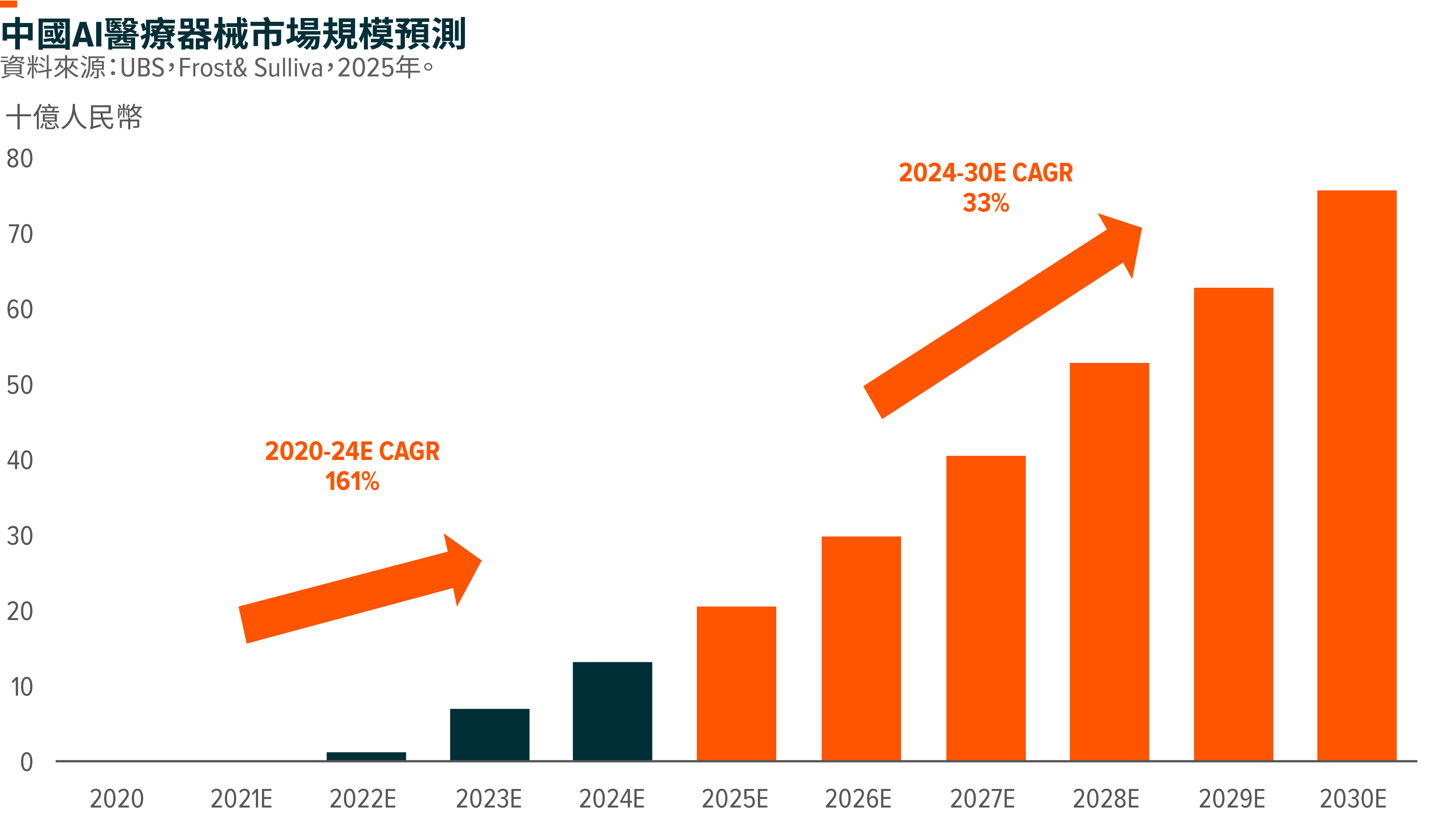

AI為中國醫療科技龍頭企業創造新增長點,有望推動收入和淨利潤增長。AI變現模式主要透過硬件高端化及軟件/大語言模型(LLM)銷售實現。從招標金額來看,AI相關產品在聯影醫療中國產品組合中的貢獻率已從2019年的4%躍升至2024年的16%。邁瑞醫療也呈現類似趨勢,其AI相關產品的貢獻率從0.4%攀升至14%。據Frost & Sullivan預測,全球AI醫療器械市場規模將於2030年擴大至1,140億美元,2024-2030年複合年均成長率為 52%。

行業分析—半導體

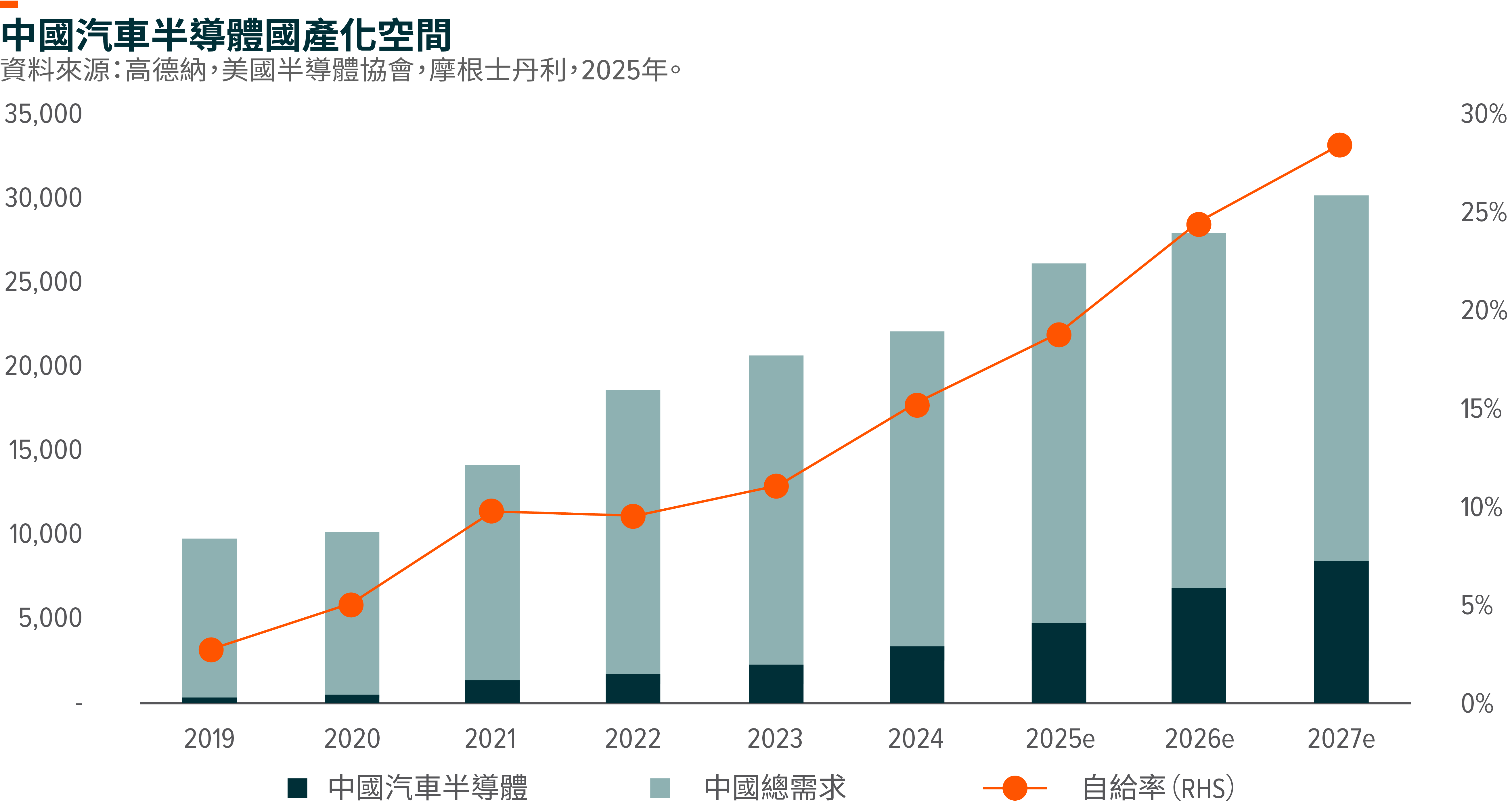

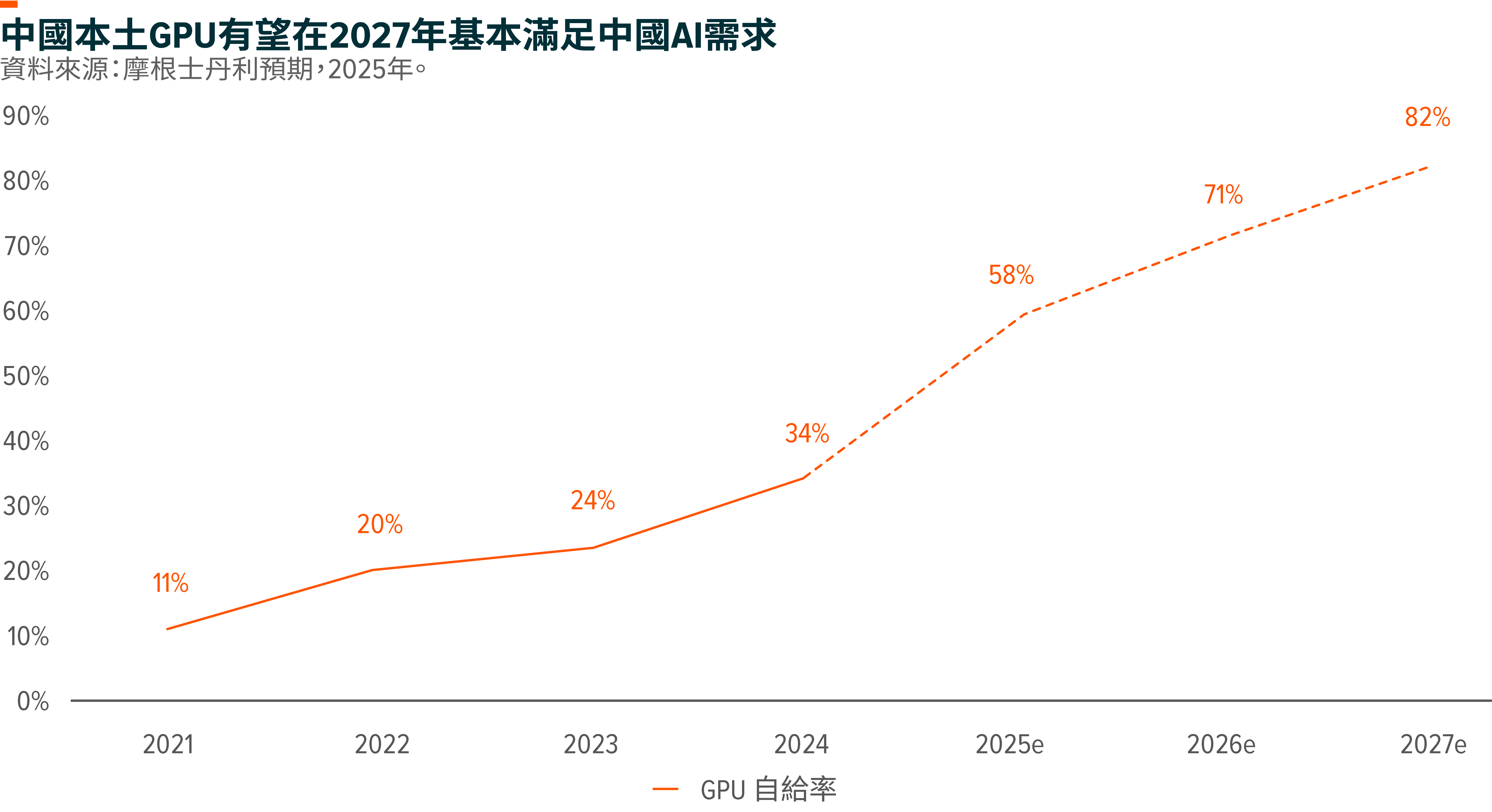

中國半導體企業具備快速增長及提升市佔率的巨大潛力。儘管中國品牌佔據全球半導體需求的35%,但本土企業僅佔全球半導體產能供應的7%。此差距反映出2023年中國半導體國產化率相對較低(約 20%),尤其是在特定半導體器件領域。地緣政治不確定性持續上升,正驅動中國半導體供應鏈加速產品和技術研發以實現自給自足。這一環境為半導體市場的國產替代創造了巨大機遇。與此同時,受成本優勢、服務回應速度以及供應鏈自主需求的推動,中國越來越偏向於國產半導體,為本土供應商打入國內客戶群提供了機會。因此,未來幾年中國半導體自給率的上升趨勢有望持續。

![]()

AI半導體

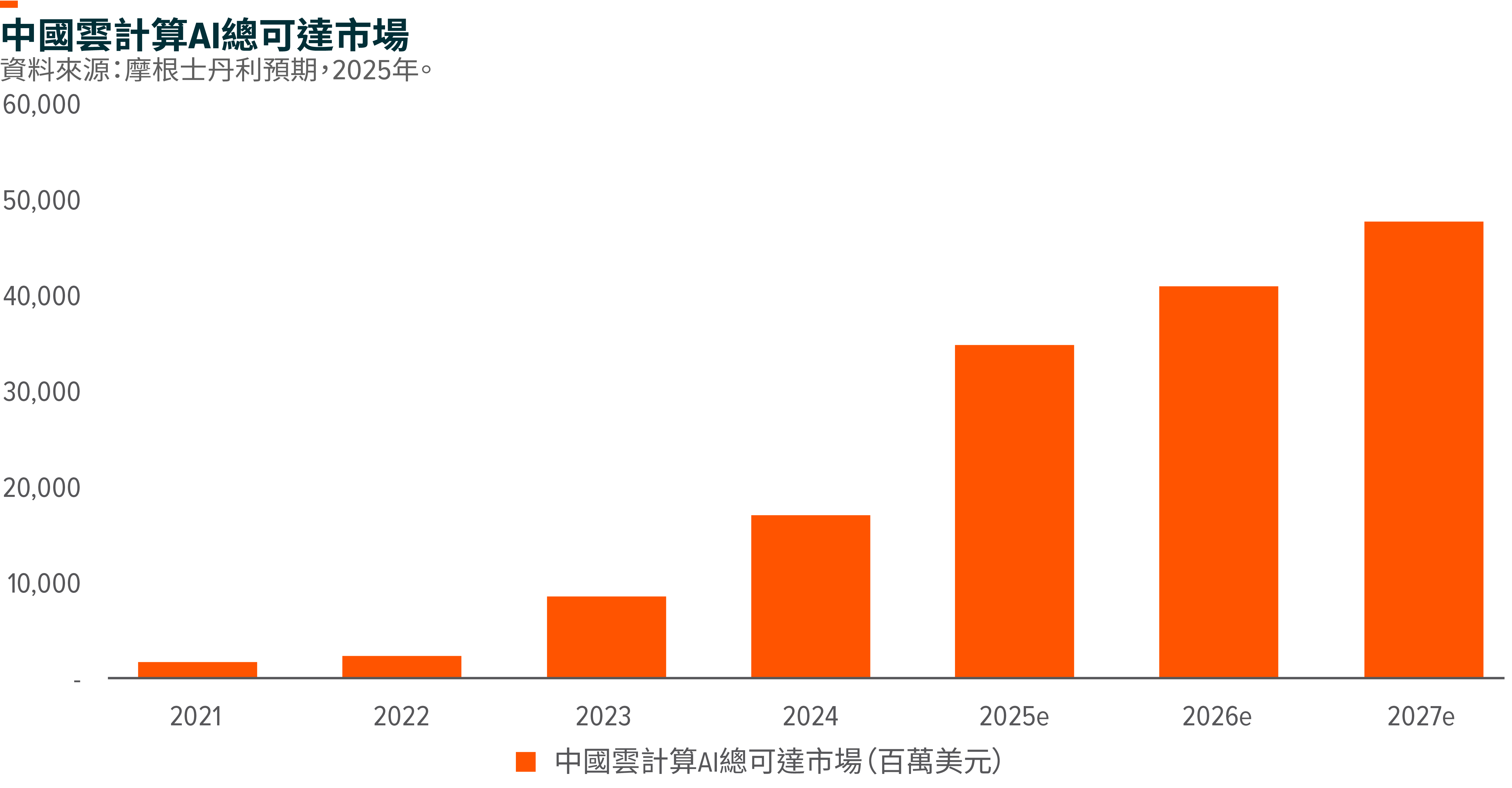

DeepSeek的問世,加速了中國對推理計算的需求,推動大型科技企業加速雲端資本開支。中國主要GPU供應商包括華為(Huawei)與寒武紀(Cambricon),其芯片主要由本土晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)製造。未來推動中國GPU自給率持續提升的各項因素包括:1)美國持續限制向中國出口高端芯片;2)AI模型推理對芯片先進程度的要求低於AI模型訓練;3)推理需求將成為未來中國雲計算資本開支的關鍵驅動力。

汽車半導體

中國擁有全球最大的電動汽車市場,佔全球電動汽車產量的50%以上,電動汽車滲透率遠高於其他主要汽車市場。此外,中國電動汽車整車廠正加速推出新車型,自動駕駛系統的滲透率亦持續提升。然而,全球汽車半導體市場仍由歐、日、美企業主導,中國企業全球市佔率不足5%。在電動汽車市場快速增長以及政府推動半導體本土化的背景下,中國汽車半導體現階段自給率僅15%,這為中國企業帶來了結構性增長機遇。