重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

- Global X 中国核心科技ETF(「本基金」)是提供在扣除费用及开支前与未来资产中国科技30强指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

- 本基金因追踪单一地区或国家的证券的表现而承受集中风险。受地区不利条件影响,其波动性可能高于基础广泛的基金。

- 指数成份股可能集中于某一特定行业或领域的公司。与较具有更广泛投资组合的基金相比,本基金的价值可能更为波动。

- 本基金可能面临与不同科技行业及主题相关的风险。这些行业或主题的公司的业务下滑,可能会对本基金造成不利影响。

- 创业板及/或科创板上的上市公司通常属新兴性质,营运规模较小。其中,在创业板及/或科创板上市的公司价格波幅及流动性风险较高,且具有高估估值、法规差异、除牌及集中风险。

- 本基金可能因无法按时或什至根本不能归还证券蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

- 本基金透过股票市场交易互联互通机制在中国内地变现投资资本收益相关的中国内地现有税法、法例及惯例具有风险及不确定性。本基金任何税务责任的增加都可能对本基金的价值造成负面影响。

- 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益,可能会导致本基金每股资产净值即时减少,及将减少未来投资的可用资本。

产品分析 – Global X 中国核心科技 ETF (3448)

投资亮点

- 中国高端科技的崛起:随着中国科技企业的全球竞争力不断提升,这些企业有望在中长期带来具吸引力的股票回报。

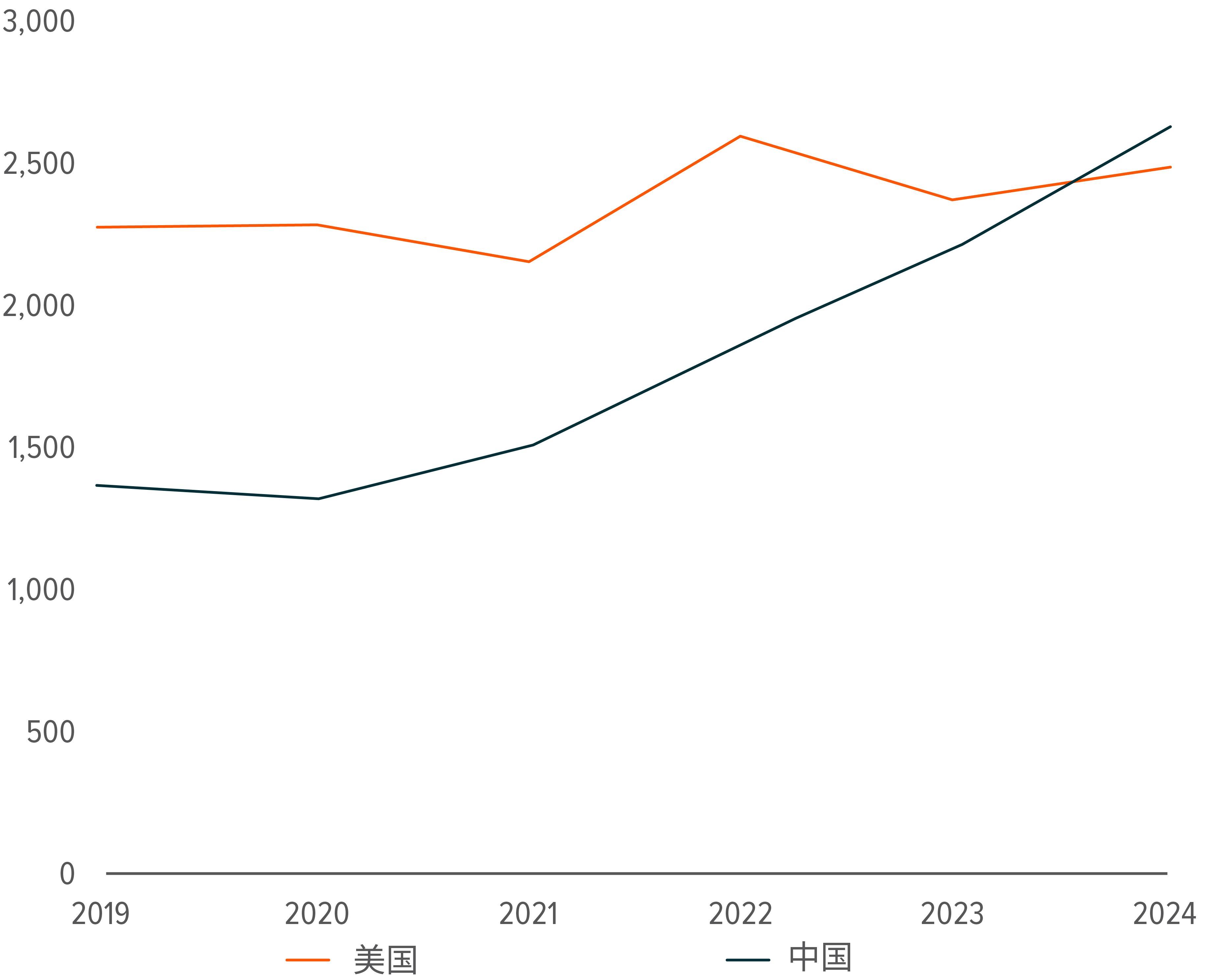

- 中美科技时代的资产配置:中美科技时代已然到来,中美两国的科技企业正引领全球并展开直接竞争。此ETF为重仓美国科技股的投资者提供了一个分散投资的工具。

- 分散投资效应:每个科技行业都有不同的商业周期。此ETF覆盖超过七个科技行业,有助于减低投资科技股所带来的部分高波动性。

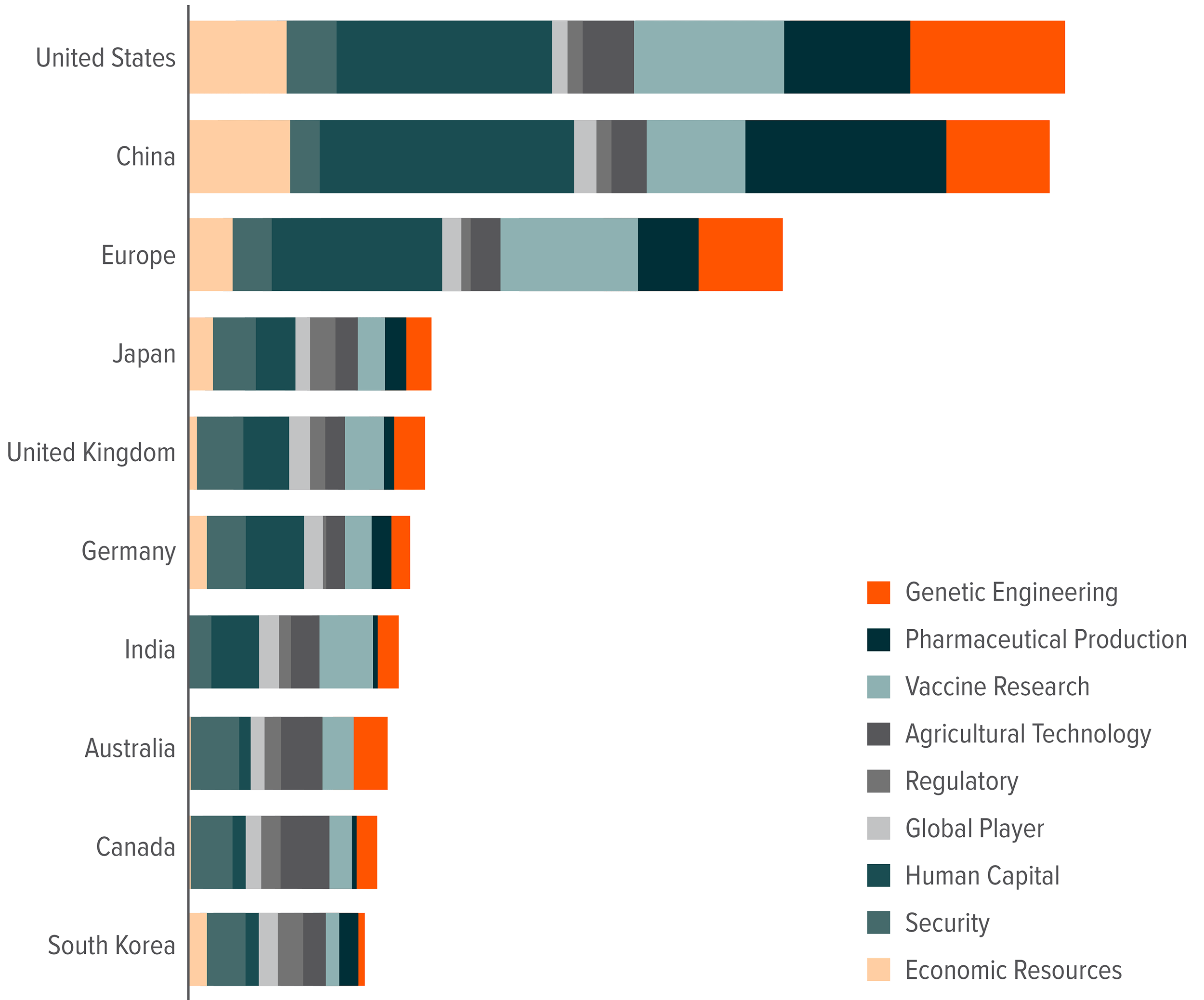

聚焦中国高科技龙头企业的投资组合:本文介绍Global X中国核心科技ETF(03448)。我们将核心科技行业定义为:1)对中国实现高端科技自立自强至关重要的行业;以及2)中国龙头企业有潜力成为全球领导者的行业。这包括生物科技、半导体、电动汽车、电池、医疗科技、机械人、消费电子、太阳能以及软件行业。在这些传统上由外国企业主导的高科技行业中,我们见证了中国企业强势崛起。中国领导企业在国内市场份额大幅提升的同时,有望成为全球领导者。透过投资于30家国内龙头企业,此ETF采用了相对稳健的科技投资策略,其特点是拥有广阔的增长前景和较高的研发开支比例,同时保持具吸引力的估值优势。

高端科技成为推动中国经济增长的新动力。过去数十年,中国在工业化方面取得了显著成就,成功度过了不同的工业周期,目前在全球制造业市占率达30%,位居世界第一(中国政府网,2025年)。 值得注意的是,中国的高科技制造业升级亦取得了稳固进展,在政策制定者推动产业迈向全球价值链高端的努力下,高科技制造业增长速度超越整体制造业。在《2024年自然指数》(自然指数,2025年)中,中国的排名超过美国,显示其在科技领域具备强大的竞争力。随着中央政府优先推动科技创新,并将高端科技制造定位为关键增长引擎,我们相信高科技企业将在中国向科技创新驱动型经济转型的过程中发挥至关重要的作用。

中国已为科技创新和产业升级奠定稳固基础。中国是全球唯一拥有联合国分类中所有工业门类的国家,成功建立了精密且完整的供应链,足以为生产具全球竞争力的产品提供支持。此外,众多中国顶尖大学输送了大量科学领域的毕业生和研究人员,推动科学研究与科技创新快速发展并取得重大突破。这些因素,再联合不断提升的数字化和智能制造基础,将为中国科技领军企业的持续成功和卓越表现打下良好基础。

长期投资开始孕育成果。Deepseek的崛起是中国企业创新能力的一个典例,但这仅仅是冰山一角。2024年,中国的研发总开支飙升至3.6万亿元人民币,稳居全球第二位,同比增幅达8.3%(中国政府网,2025年)。得益于持续的投资,在人工智能、电动汽车、电池和机械人等多个高科技领域,我们看到众多中国领军企业不仅占领了国内市场份额,更凭借具全球竞争力的产品拓展至海外市场。此外,近期与全球领先制药公司达成的重大对外授权交易,体现了全球对中国生物科技企业创新能力的认可;过去,中国生物科技企业曾被认为在新药研发领域相对落后。从更全面的角度来看,在政策推动制造业发展的背景下,中国出口保持强劲增长,其中中高端科技行业的贡献度正不断提升。进入全球市场为中国科技企业带来了更大的总可达市场(TAM)和整体更佳的盈利能力,进一步巩固了其投资价值。

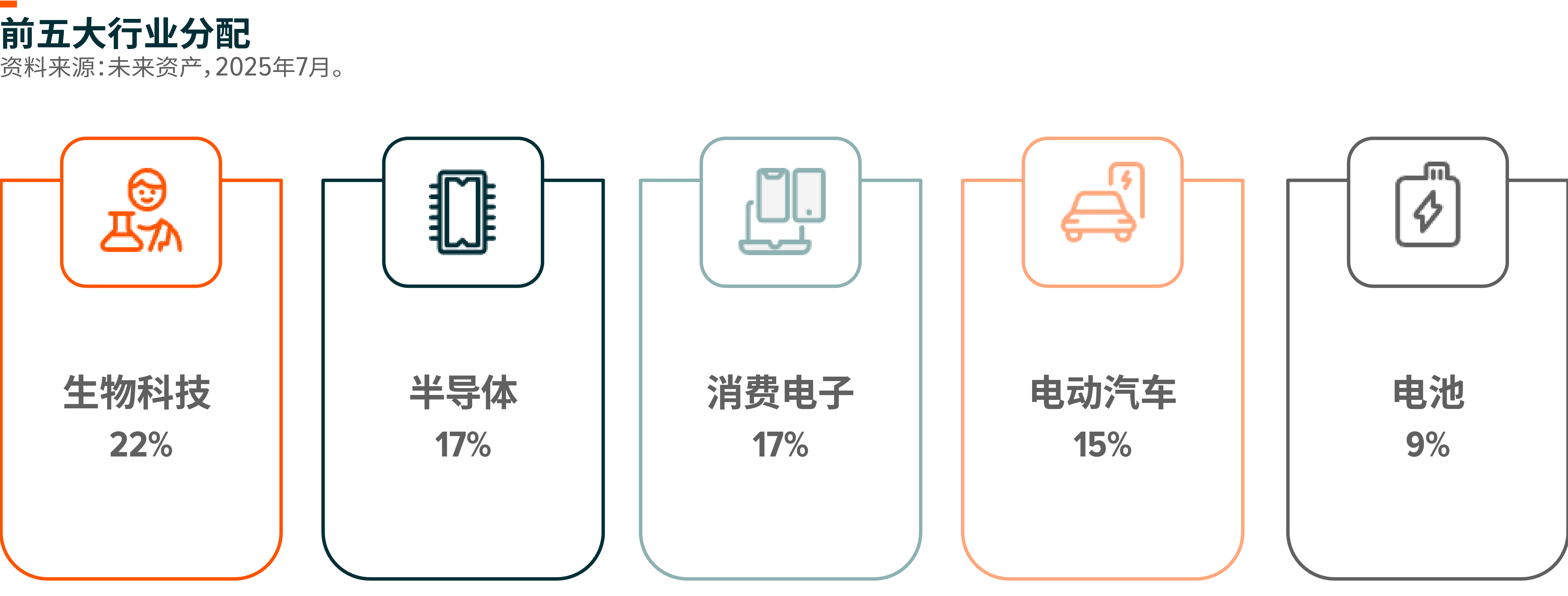

投资组合分析

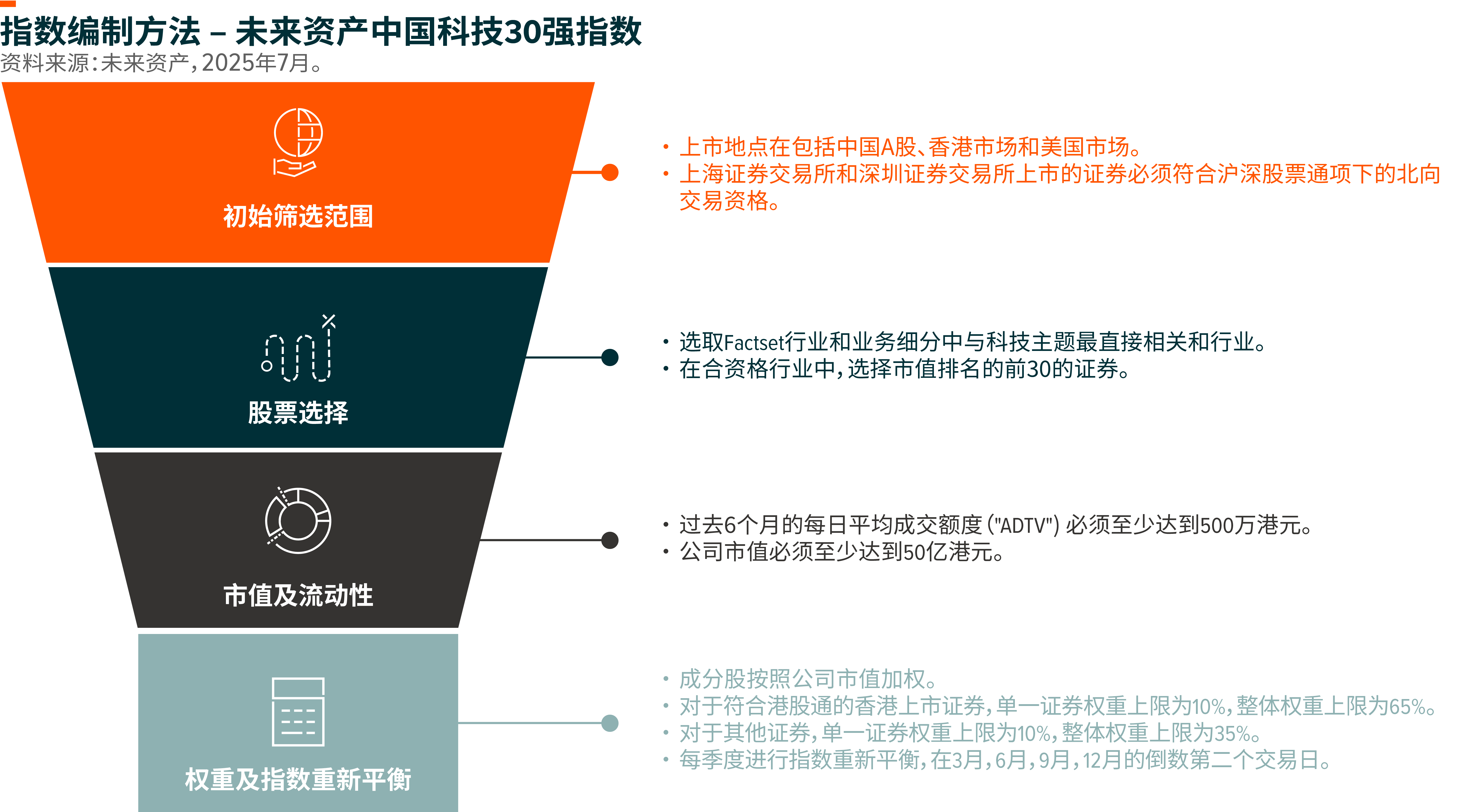

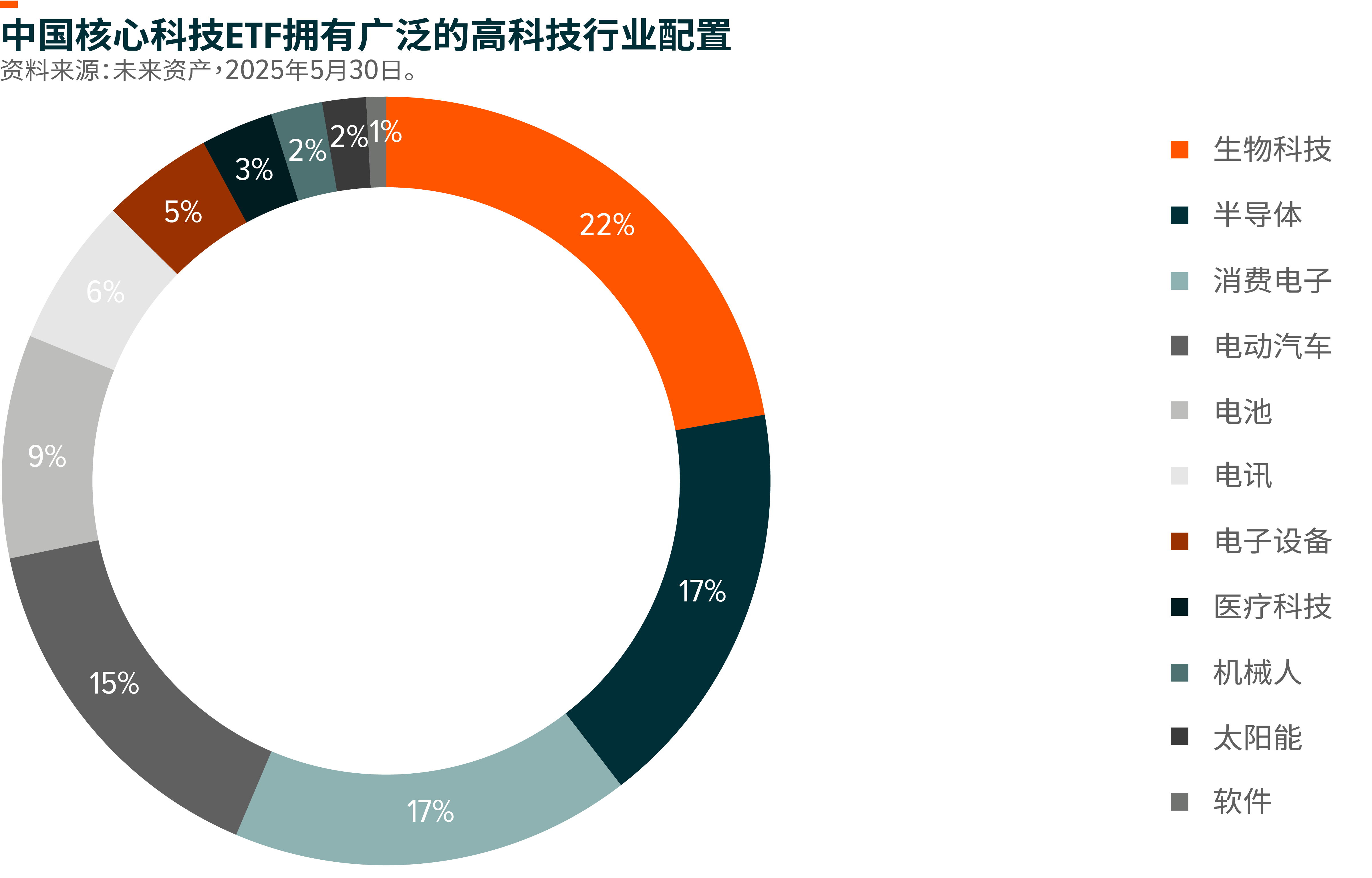

Global X中国核心科技ETF追踪未来资产中国科技30强指数。该指数涵盖了一个全面的投资组合,包含在中国有望具备全球竞争力的主要高端科技类别的企业。在相关行业内,市值排名前30位的公司被纳入该指数,其加权平均市值达650亿美元。前五大行业包括生物科技(22%)、半导体(17%)、消费电子(17%)、电动车(15%)与电池(9%)。此外,透过在高科技主题之间进行更分散的配置,投资者可建立更平衡的投资组合,以应对科技发展的不同商业周期。

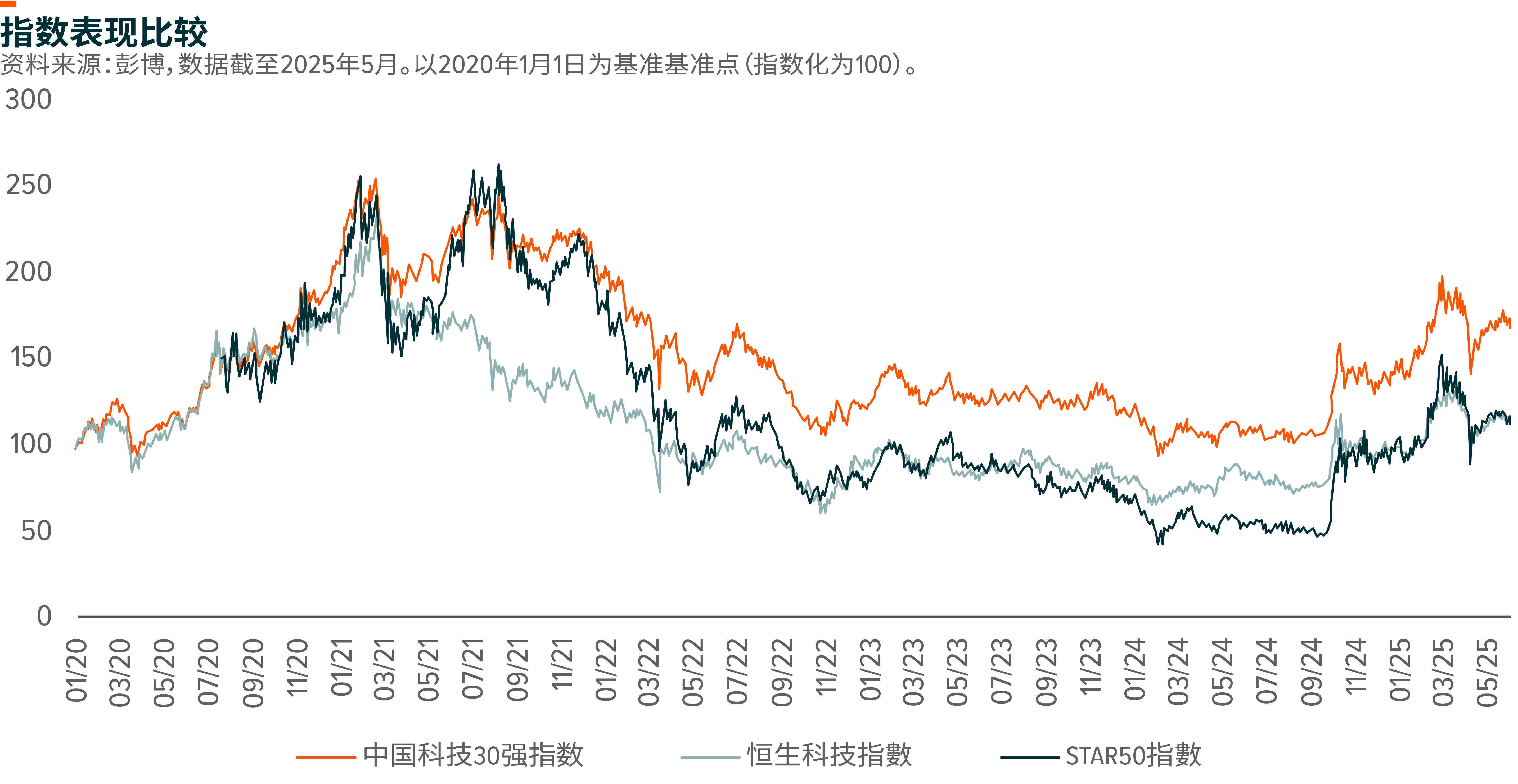

经风险调整后回报:得益于中国科技行业的良好发展势头,基准指数(未来资产中国科技30强指数)在过去一年累计录得超过60%的回报,表现显著优于其他主要的中美市场科技指数。生物科技与半导体等行业正受惠于海外扩张及国产替代等重大趋势。随着中国向高端制造与科技自立自强迈进,预计这些趋势还将持续。这些高科技行业的国内龙头企业有望受益。

分散投资效应:该指数并未纳入中国互联网领域最大的几家公司,原因如下:1)我们目标投资于有潜力成为全球领导者的企业组合,而中国互联网公司业务更集中于国内市场;2)此类互联网企业已获投资者广泛持有,我们旨在为投资者提供一个分散投资组合的选择。该指数与恒生科技指数的重迭率较低(按成分股权重计为23%)。

指数特征:我们将主要指数特征总结如下:

- 全面性:投资于处于不同商业周期的高科技行业。该投资组合在行业分布和上市地点上分布更为分散(35%在A股上市);(FactSet,未来资产,2025年5月30日)

- 高增长潜力:许多高科技行业正处于快速发展阶段,国内龙头企业正迅速抢占市场份额并拓展海外业务。因此,该投资组合在收入及净利润方面均具较高增长潜力,两项数据均领先于恒生科技指数及纳斯达克指数等同类指数;

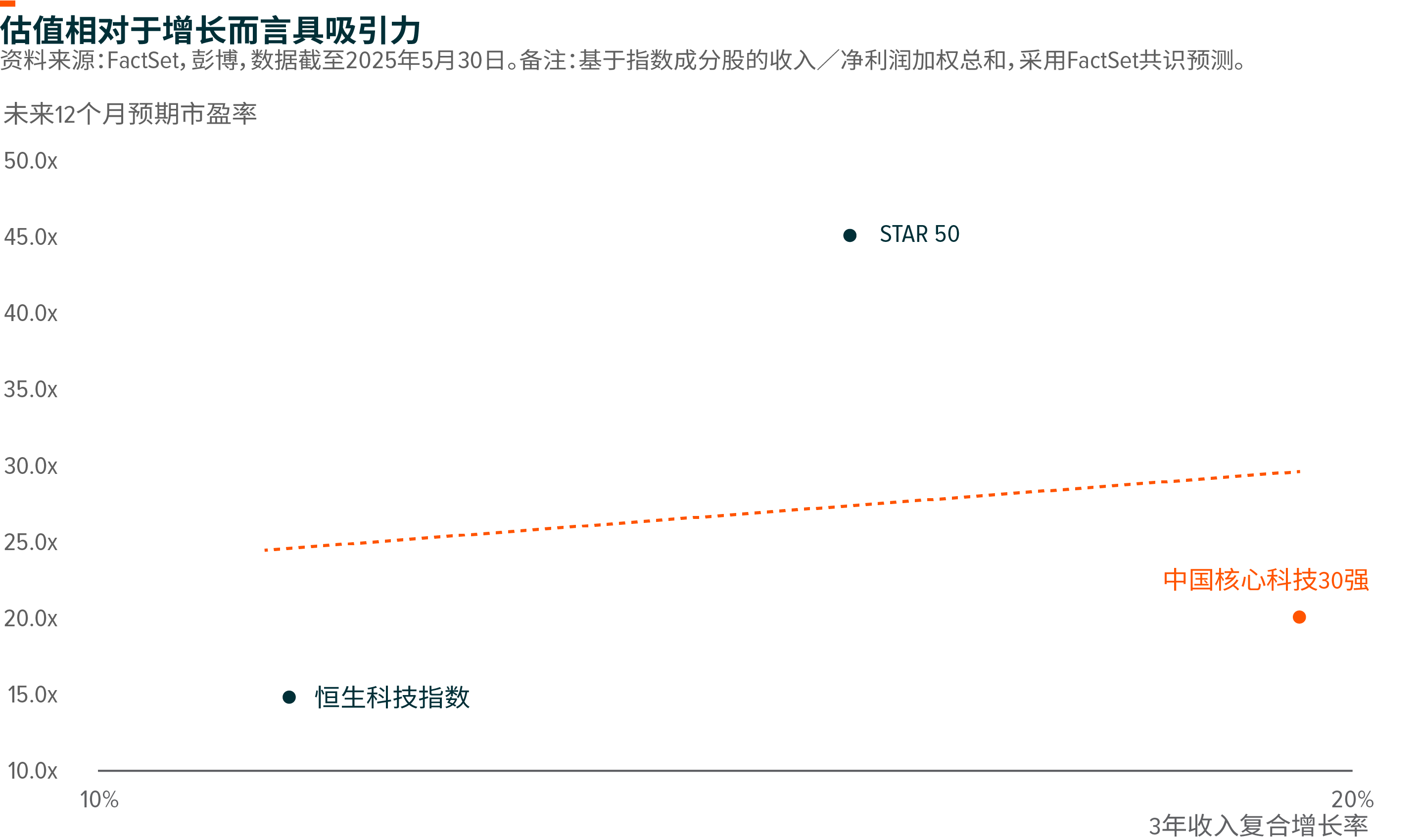

- 合理估值:尽管增长潜力较高,但指数估值水平合理,未来12个月预期市盈率为20倍,较其他同类指数更具吸引力;

- 专注研发:与同类指数相比,该指数的研发费用率更高,反映出其对科技研究和产品创新投资的坚定承诺;

- 全球足迹:我们的目标是捕捉科技行业中有潜力的全球领导者。该指数的海外收入贡献率更高(41%,而恒生科技指数为15%)。(FactSet,未来资产,2025年5月30日)

行业分析—电动汽车

新能源车销售势头强劲

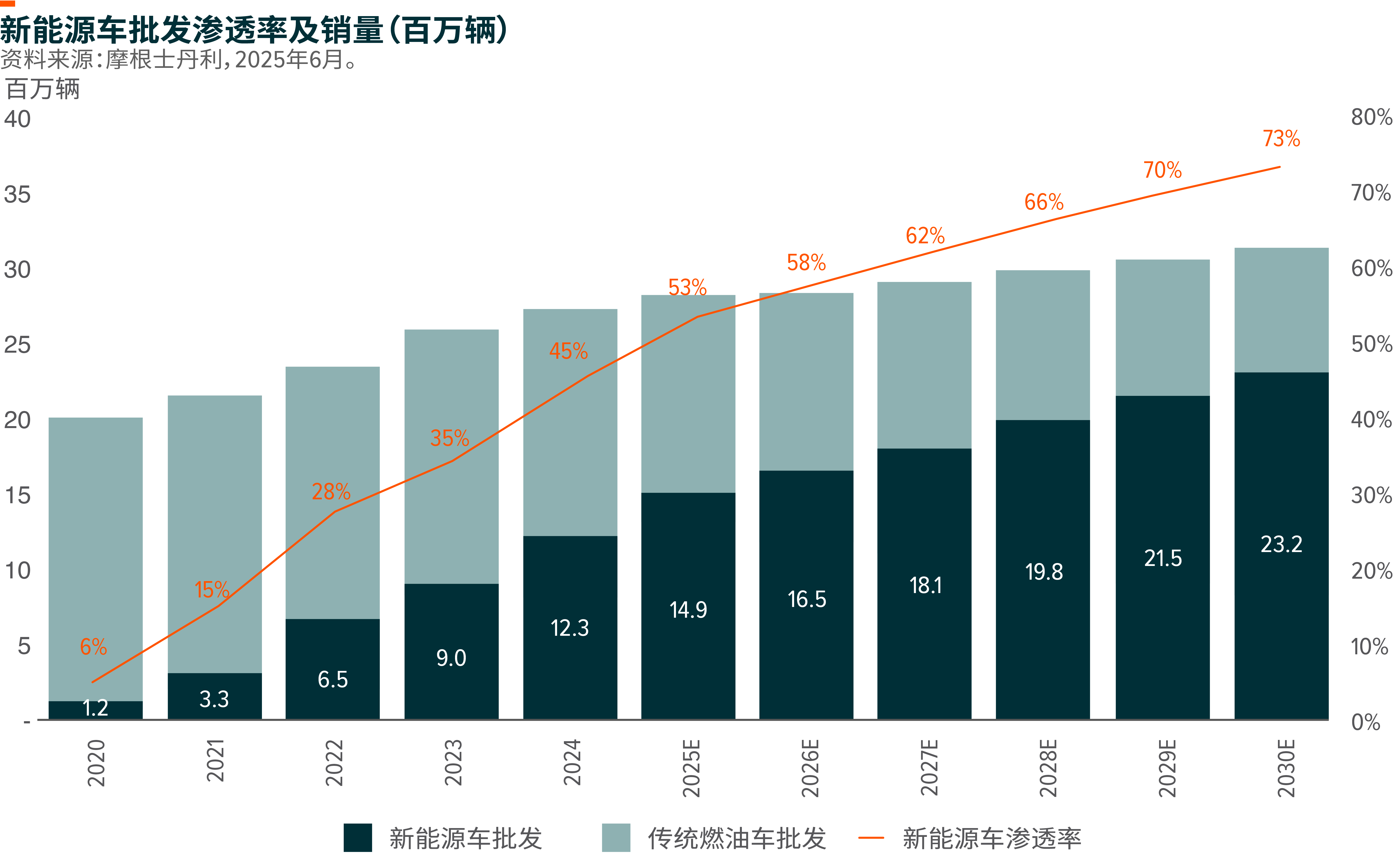

2024年,中国新能源车(NEV)销量超过1200万辆,领跑全球市场;新能源车批发渗透率达45%,大幅领先全球同业。2025年前五个月新能源车批发量达520万辆,同比增长40%,渗透率达48%。预计2025年新能源车销量将进一步增长至1500万辆,渗透率将超过50%。这一稳健增长背后的驱动因素包括:延续至2025年的汽车以旧换新政策、新车型的推出、整车厂及电池厂商的科技创新、智能功能的进一步应用,以及具竞争力的定价。

市场竞争激烈,但国内龙头企业正逐步整合市场

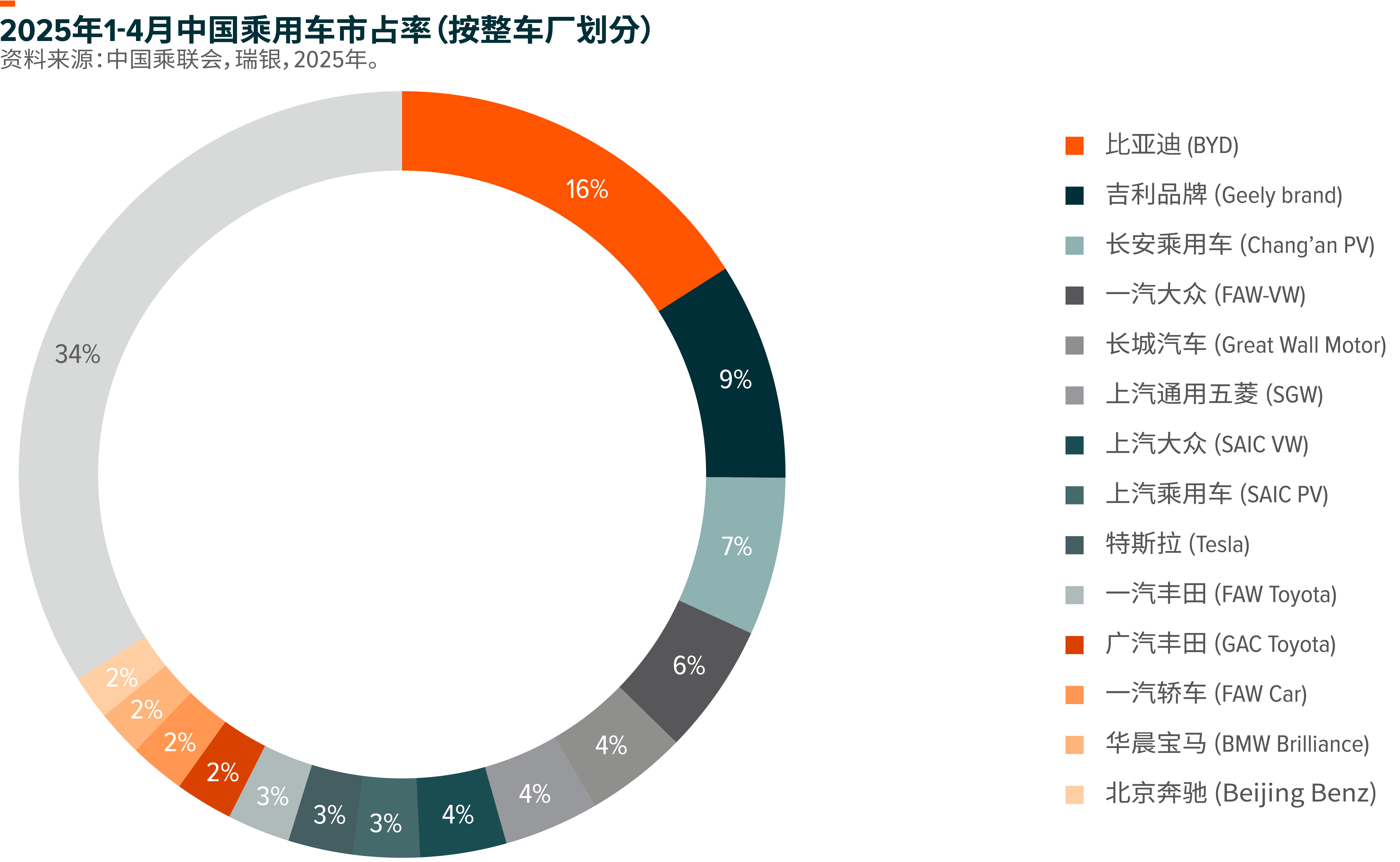

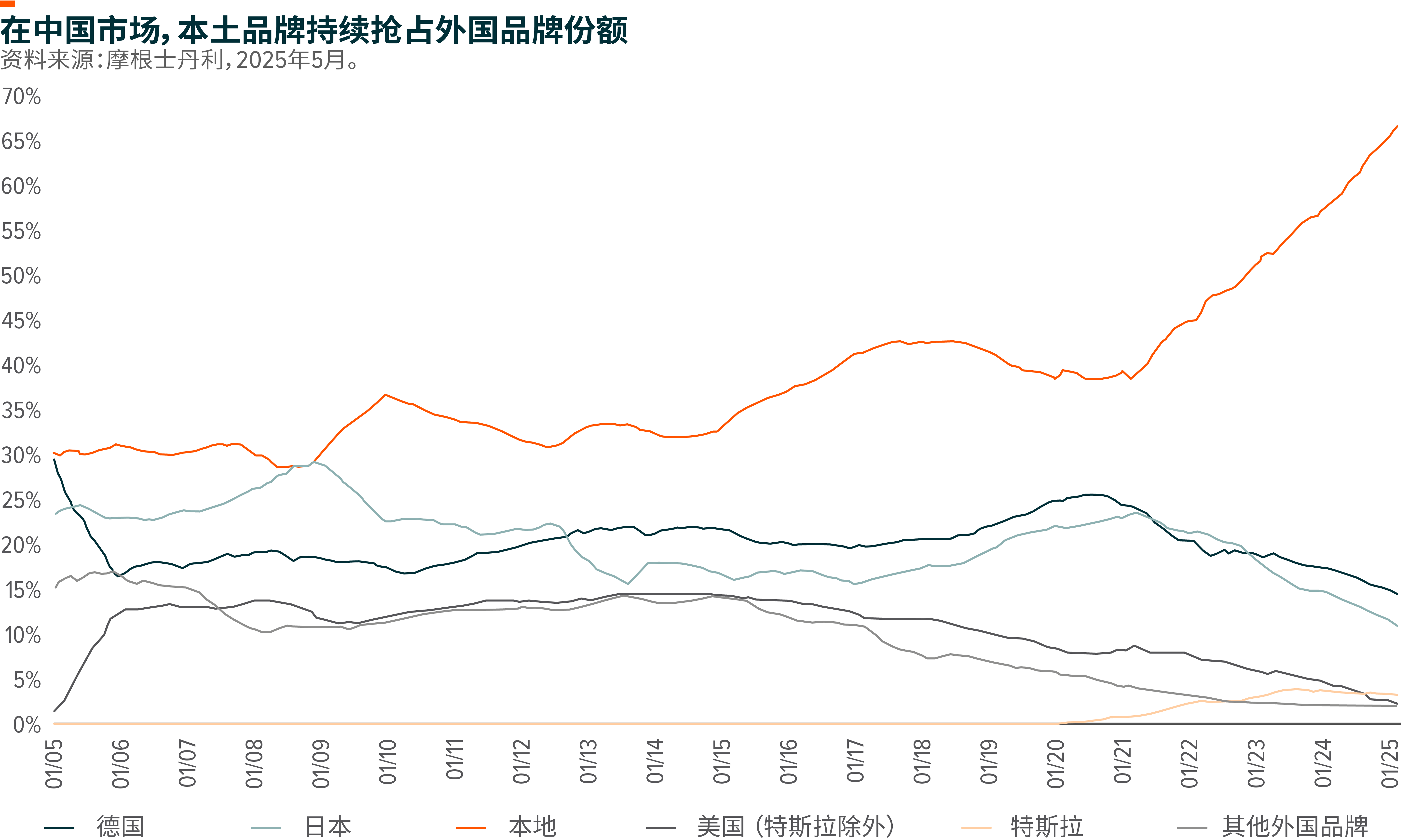

价格竞争仍是国内市场的主要担忧。5月,比亚迪宣布减价,导致该公司及整个行业股价下跌,此举再次引发市场对持久价格战影响电动汽车整车厂盈利能力的担忧。比亚迪旗下22款车型提供高达5.3万元人民币的折扣,吉利等部分竞争对手亦效仿推出了优惠。尽管基于边际成本下降及行业分散化等原因,价格竞争可能持续,但折扣幅度可能并不像新闻标题所显示的那么大。公司管理层表示,此轮新增折扣不超过5000元人民币,新闻标题所宣称的折扣与实际有效折扣之间的差异,来自于既有折扣及政府以旧换新补贴。得益于透过供应链持续优化成本、科技创新、规模经济效益以及海外收入贡献增加,减价对比亚迪利润率的影响应属可控。激烈竞争仍将持续,但我们认为,比亚迪等领先整车厂凭借其优越的成本基础以及不断从外资品牌手中抢占市场份额,有望在仍然相对分散的中国汽车市场中逐步整合。另一方面,国内市场的激烈竞争也推动了更快的产品及科技创新以及更高的生产效率,让领先整车厂能够生产更优车型,参与全球市场竞争。

中国企业在科技创新前沿

在激烈的国内市场竞争推动之下,加之强大的产业生态体系、庞大的人才库以及对科技趋势的敏捷响应,中国品牌正在引领全球电动汽车科技创新。从动力总成工程、电池科技、电子架构整合到智能驾驶,中国企业的研发创新实力涵盖几乎所有领域。此外,领先整车厂的高度垂直整合及规模经济效益,以及中国成熟的汽车供应链,使中国品牌能够以极具竞争力的价格生产各类车型,为其拓展全球市场奠定了基础。

在激烈的国内市场竞争推动之下,加之强大的产业生态体系、庞大的人才库以及对科技趋势的迅速响应,中国品牌正在引领全球电动汽车科技创新。从动力总成工程、电池科技、电子架构整合到智能驾驶,中国企业的科技实力涵盖几乎所有领域。此外,领先整车厂的高度垂直整合及规模经济效益,以及中国成熟的汽车供应链,使中国品牌能够以极具竞争力的价格生产各类车型,为其拓展全球市场奠定了基础。

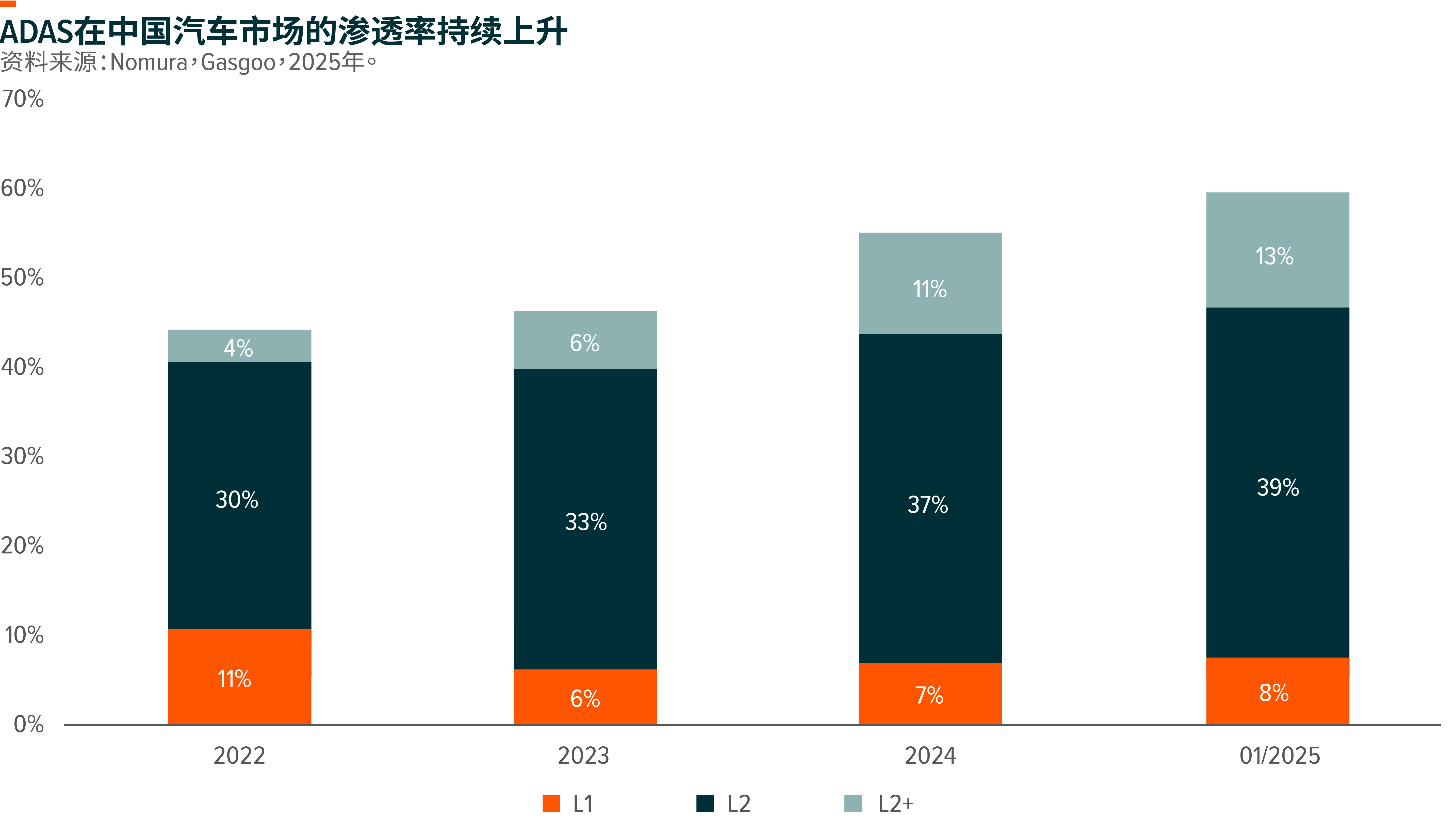

中国企业在自动驾驶领域的发展亦位居领先地位,原因如下:

-

- 中国是全球汽车电动化的领导者,新能源车销量超过1200万辆,渗透率约45%,这两项指标均大幅超过全球同业;

- 庞大的电动汽车市场为自动驾驶提供了广阔的应用平台。为在竞争激烈的电动汽车市场中立足,汽车制造商正以具竞争力的价格,将先进技术(包括人工智能、智能座舱和自动驾驶)作为关键卖点加以部署;

- 比亚迪正加速自动驾驶技术在中国的普及化,将其先进驾驶辅助系统(ADAS)应用于大众市场车型。此前仅中高端车型才配备ADAS。随着渗透率的提升,领先整车厂将能够收集更多数据,从而进一步优化其自动驾驶技术;

- 中国监管机构提供了支持性监管框架;

- 中国已建立起完备的自动驾驶供应链,在激光雷达(Lidar)、自动驾驶芯片、整车厂及自动驾驶出租车等领域均有领先企业;

- 中国在自动驾驶出租车领域同样位居领先地位。百度(Baidu)、小马智行(Pony AI)和文远知行(WeRide)等中国企业在中国主要城市运营着约2000辆自动驾驶出租车,而美国的Waymo所运营出租车数量不足1000辆。

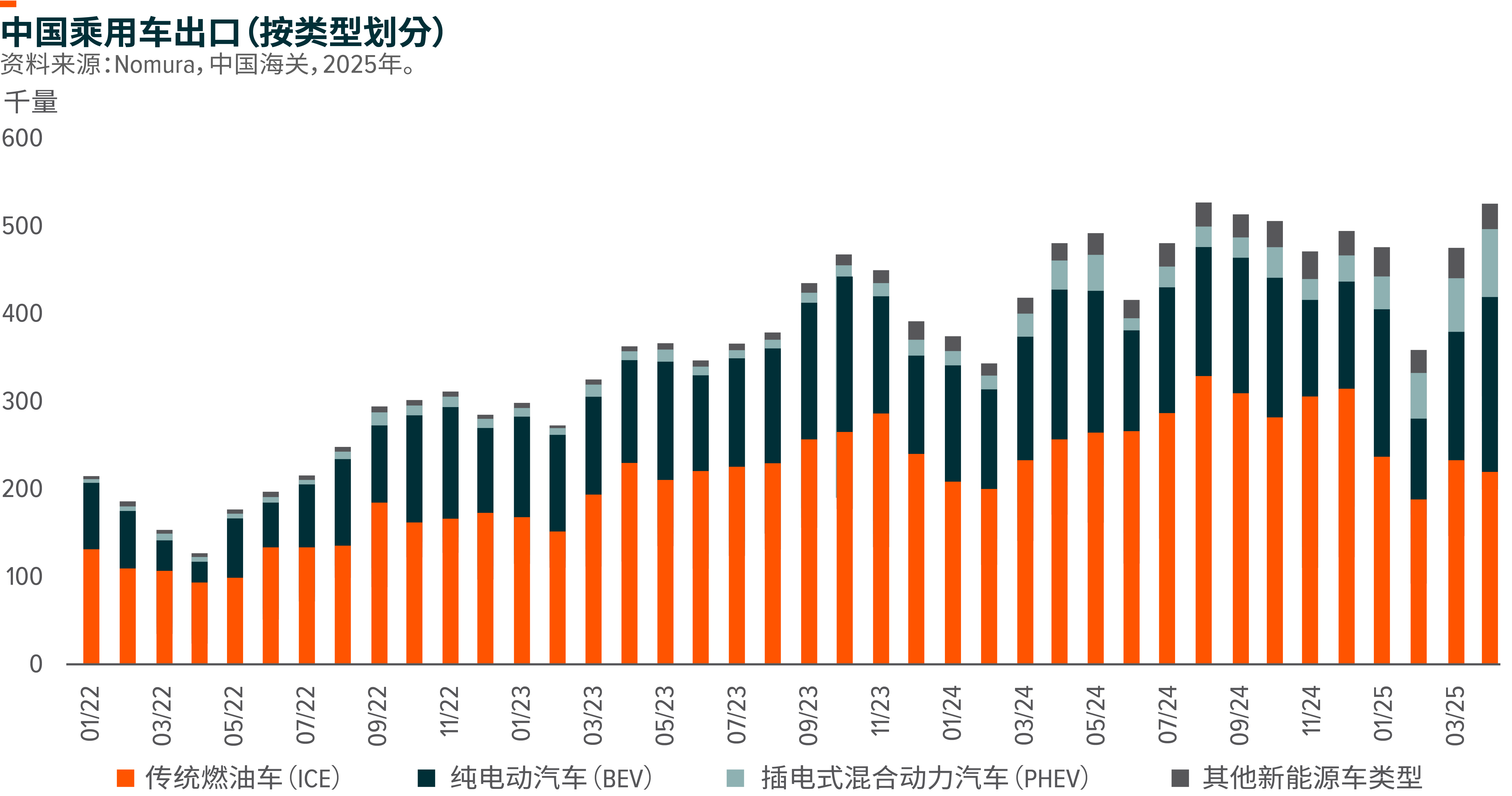

海外扩张势头强劲

尽管全球贸易关税存在不确定性,中国汽车出口表现依然坚韧,2025年前5个月新能源车出口渗透率超过40%。中国整车厂的全球竞争力建基于具吸引力的价值主张、快速的车型迭代以及智能化的产品。主要出口目的地包括东南亚、欧盟和拉丁美洲。出口至美国的中国电动汽车占比很小。

尽管中国纯电动汽车出口至欧盟面临约25%-45%的关税,但欧盟仍是中国新能源车的主要出口目的地之一。值得注意的是,2025年4月,比亚迪在欧洲的销量首次超过特斯拉,显示中国品牌在欧洲市场的积极扩张。为应对当前关税环境,在海外设厂仍是中国电动汽车品牌的核心策略,比亚迪等领先整车厂正积极在匈牙利、巴西和泰国等国家投资建设海外工厂。

行业分析—电池

中国在全球电池行业位居领先地位

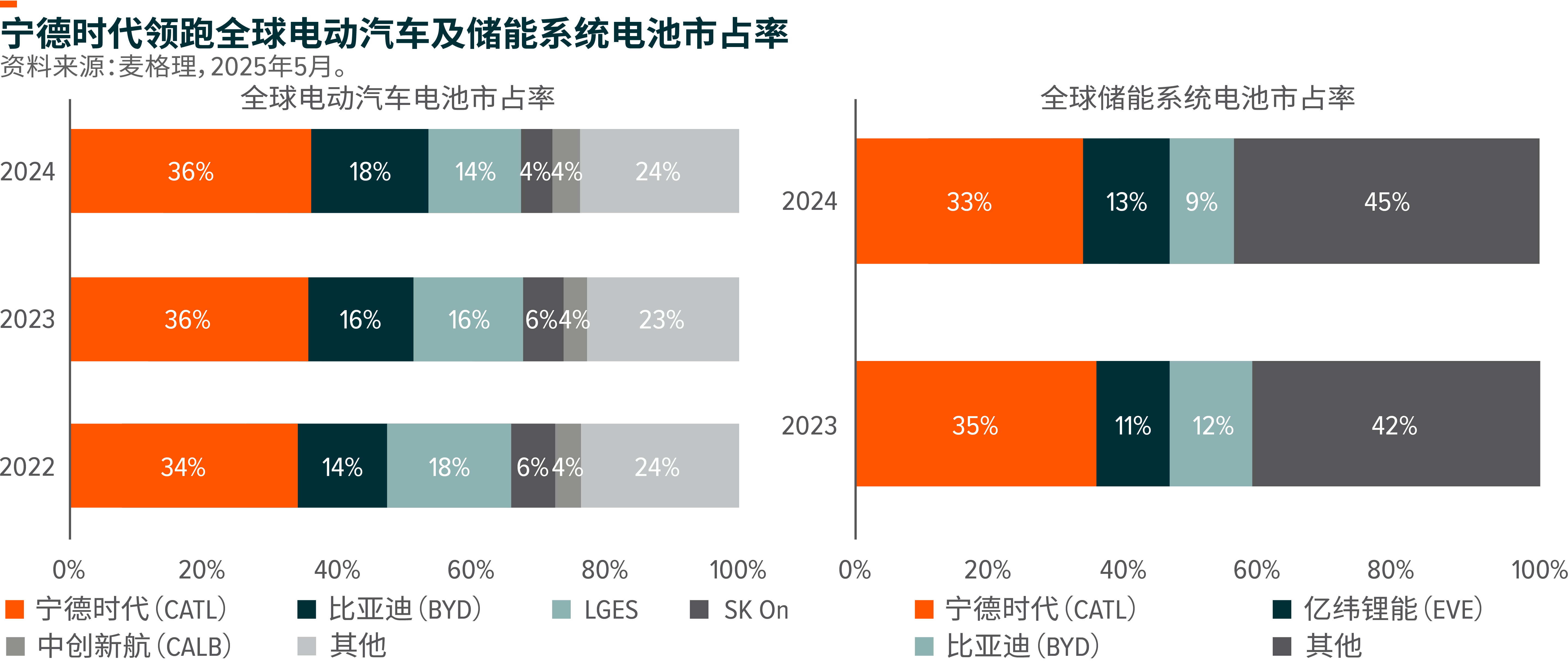

全球电池行业包括电动汽车电池(约72%)、储能系统(ESS)电池(约22%)及消费电子产品电池(约6%)。全球电动汽车渗透率的提升,亦带动电动汽车电池需求大幅增长。由于磷酸铁锂(LFP)技术的进步,能以更低的成本缩小与镍钴锰酸锂(NCM)电池在效能上的差距,因此LFP电池的采用率逐渐超越传统上占主导地位的NCM电池。中国电池制造商在LFP领域处于领先地位,故能受惠于此趋势,而韩国电池制造商则在NCM电池领域仍保持强势。在全球层面,宁德时代(CATL)以接近40%的全球市占率领导电动车电池市场,在LFP及NCM电池领域均有强劲表现。比亚迪电池(主要安装在比亚迪车型中)则以约18%的市占率位居全球第二。

ESS电池主要用于公用事业级储能,近年来随着风能和太阳能的加速应用而快速增长。ESS电池也用于住宅领域,最近亦应用于商业领域,如AI数据中心带动的能源需求。LFP由于更具成本效益且对性能和能量密度的要求较低,因而在ESS应用中占据主导地位。这一领域同样由中国企业主导,宁德时代的全球市占率约为33%,紧随其后为亿纬锂能(EVE)和比亚迪。

改善状况供需

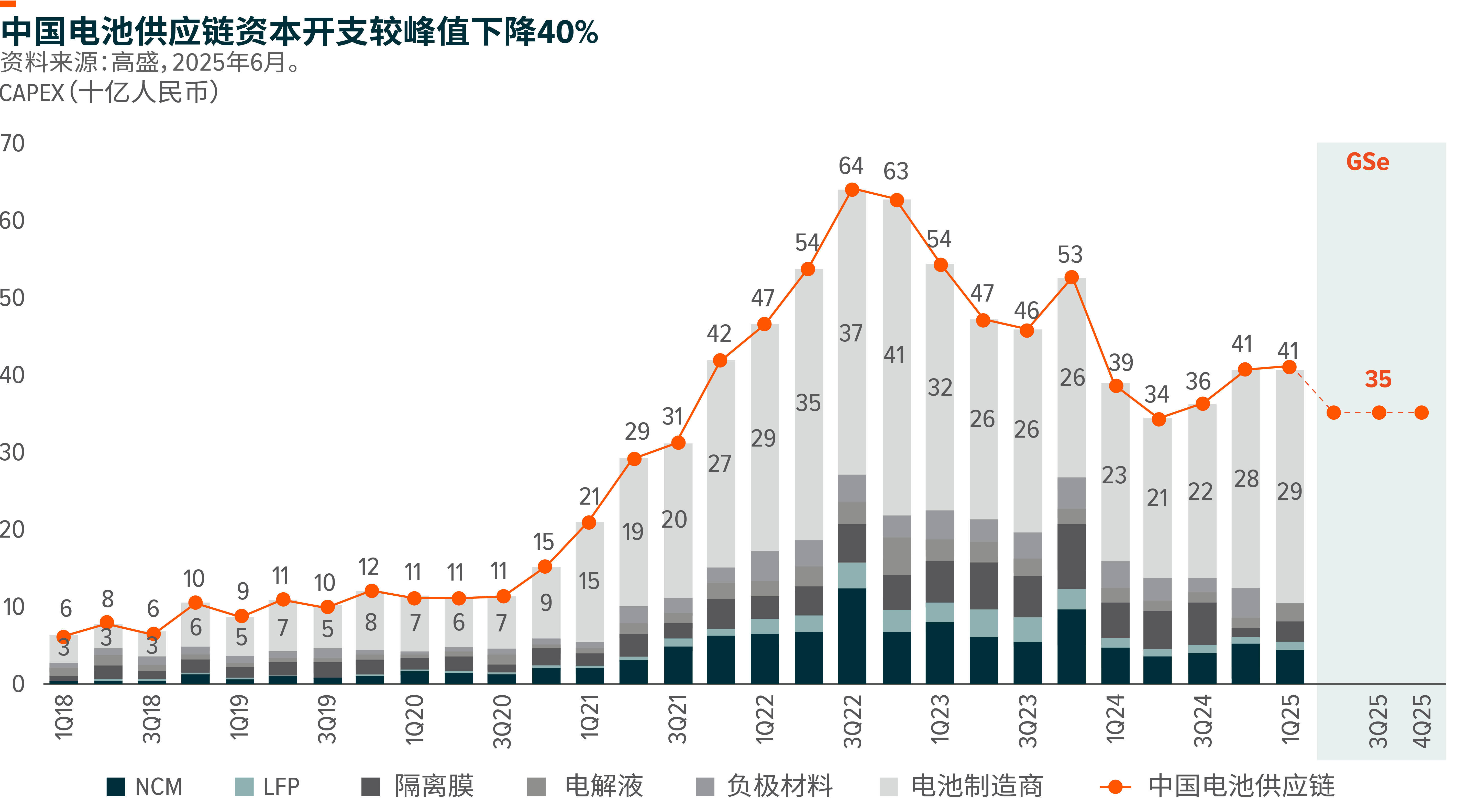

2022至2023年间,电动汽车市场的快速扩张吸引了大量资金投入电池领域,导致产能过剩及产能利用率偏低。许多小型电池制造商亏损经营,最终倒闭及关停产能。我们观察到自2024年以来,电池制造商的资本开支(CAPEX)更趋理性,目前资本开支较高峰期下降约40%,且更大份额来自龙头电池制造商。更合理的资本支出计划,加上稳固的需求,将推动该行业形成更健康的供需动态。此外,由于供应充裕,上游锂价维持在低位,有助电池制造商维持更稳定的利润率。

科技创新前沿

中国企业在电池科技创新方面同样处于领先地位。如上所述,中国企业凭借在LFP电池领域的技术领先优势(更高能量密度、更快充电速度及更长电池寿命)而在电动汽车电池和储能系统电池领域占据了最大市场份额。超快充技术是创新与竞争的重要领域,因为它是解决客户里程焦虑的关键,掌握这项技术便可攻克阻碍纯电动车进一步普及的主要障碍之一。宁德时代方面,继2023年8月推出神行电池(4C超快充,续航700公里,首款超快充LFP电池)、2024年4月推出升级版神行PLUS(4C+超快充,续航1000公里)后,又于2025年4月发布了第二代神行电池,续航可达800公里,峰值充电速率达12C。这相当于每秒充电可增加2.5公里续航,峰值充电功率达1.3MW。同样,2025年3月,比亚迪推出了搭载1000v架构与「10C」闪充技术的「超级e平台」(Super e-Platform)。其闪充速度达到充电5分钟、续航400公里,领先于同行,与传统燃油车加油速度相当。比亚迪计划建设超过4000个1MW闪充桩,使该技术在全国范围内普及。比亚迪还推出了两款搭载超级e平台的纯电动车型:唐L和汉L,售价分别为27万元和28万元人民币。这标志着比亚迪在充电速度方面取得重大进展,将进一步提升其产品竞争力,并为未来纯电动车型提供另一个市场推广亮点。

行业分析——生物科技

在连续四年表现低迷后,中国生物科技行业迎来显著反弹,年初至今录得回报率达50%,成为表现最佳的行业。我们看到多项利好因素开始显现,包括中国生物科技企业与全球制药公司达成的对外授权交易势头强劲、创新药相关利好消息不断、企业盈利改善以及政策支持等。对外授权交易的激增,证明了中国生物科技企业的资产质量与创新能力,而持续的全球业务拓展有望支持中国生物科技行业实现更可持续的价值重估。

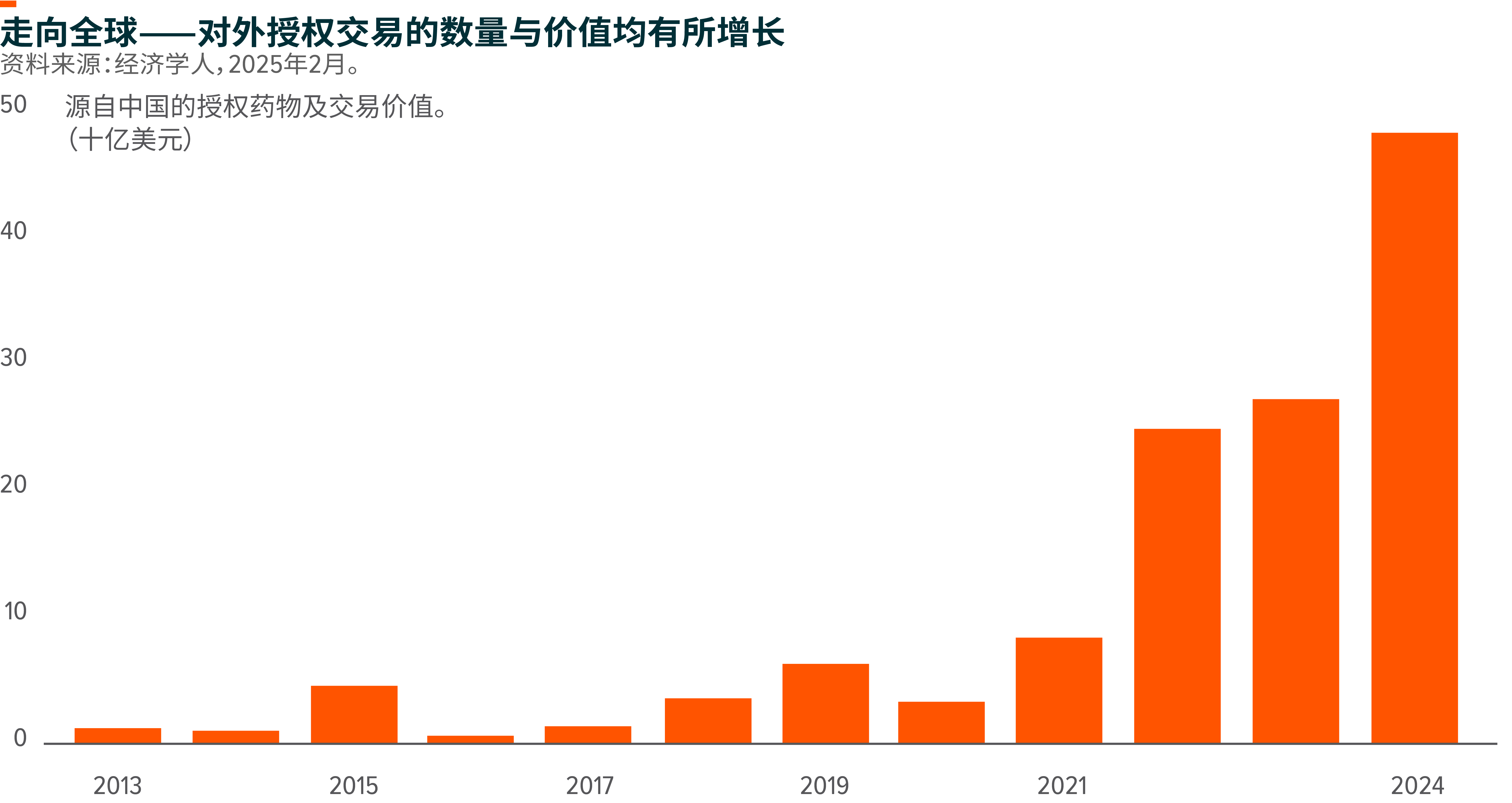

透过对外授权走向全球

对外授权交易的激增是本轮价值重估的关键驱动因素。5月20日,在香港上市的中国生物科技公司三生制药(3Sbio)宣布与美国制药巨头辉瑞(Pitzer)达成一项价值60亿美元的授权合作交易(包括12.5亿美元的预付款,以及若该药物达成所有里程碑,高达48亿美元的后续费用)。这是中国生物科技公司至今为止金额最大的对外授权交易。其他中国生物科技企业透过全球临床试验或对外授权进入全球市场的范例包括:百济神州(直接进入)、康方生物(双特异性抗体)、翰森制药(GLP1口服药)、诚益生物(GLP1口服药)及礼新医药(双特异性抗体)等。此外,生物制药企业高管预计将有更多对外授权(业务拓展)活动,包括荣昌生物(RemeGen)、中国生物制药(Sino Biopharm)等多家企业已表达了进行业务拓展的意愿。我们注意到,过去两年的对外授权交易数量及预付费用均呈现加速增长趋势,而新型模式在对外授权中的占比也不断提升。

近期动态显示,全球已认可中国企业的创新能力,这表示中国医药资产进入美国乃至全球市场正成为生物科技行业的新常态。对中国企业的意义:由于中国实行集中带量采购(VBP)、人均收入较低以及单一支付者体系,海外市场的药品价格通常高于中国市场。进入海外市场可使中国生物科技企业获得更佳的盈利能力。此外,我们认为此类知识产权授权并不属于商品或服务出口,因此较少受美国关税影响,而三生制药与辉瑞的交易或可能进一步减缓投资者的忧虑。

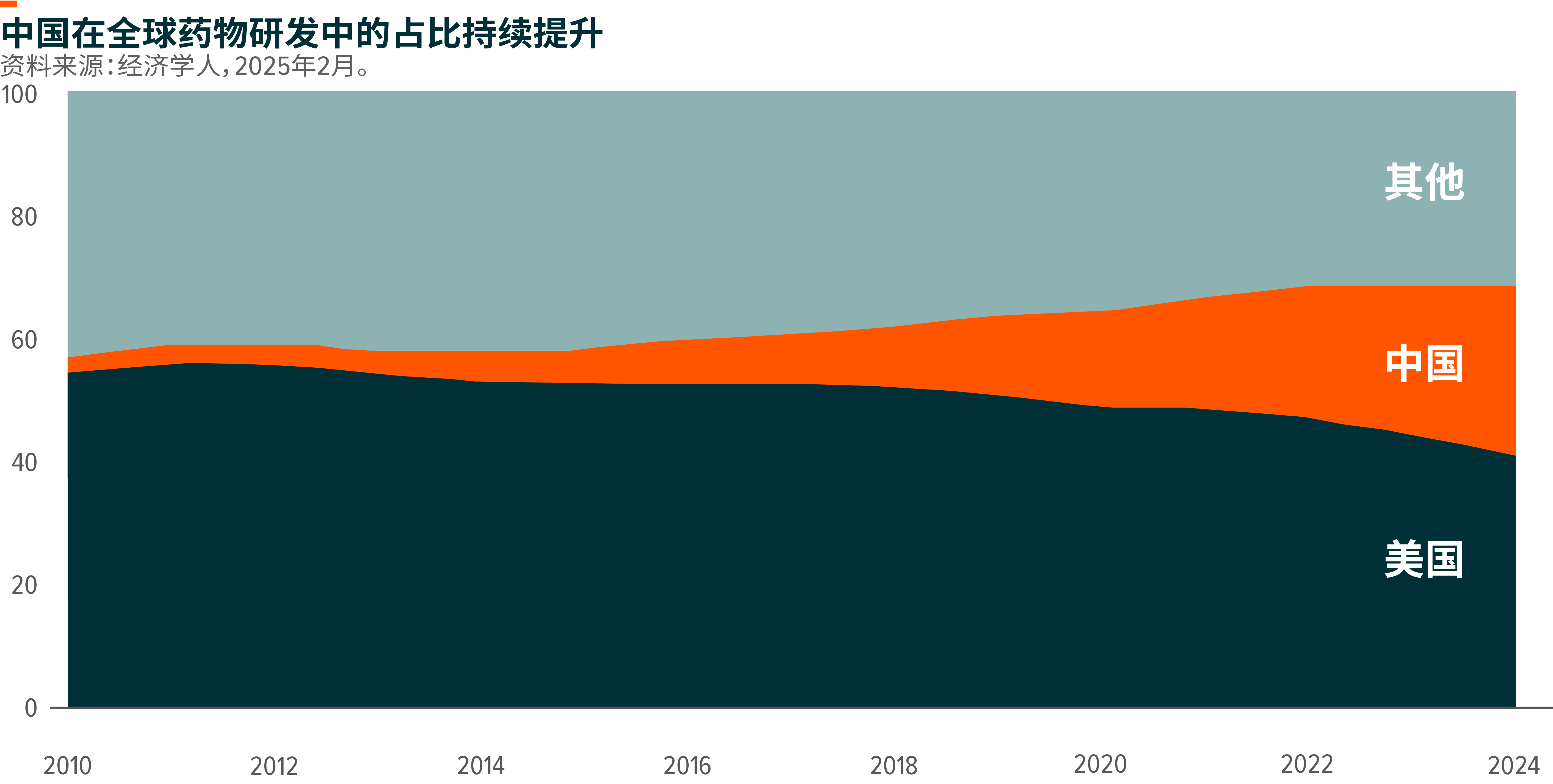

提高创新能力

在庞大的人才资源、政策支持以及技术进步(如人工智能)的推动下,中国在创新药物研发方面取得稳固进展,目前在研新药数量位居全球第二。 从科研角度来看,2024 年,中国在《自然指数》中的癌症研究产出首次超过美国。此外,根据哈佛大学2025年《关键与新兴科技指数》(生物科技行业),中国已逐步赶上,整体水平与美国相当。 这两个指数均显示中国生物科技学术研究能力强劲。

从监管角度而言,2025年前5个月中国市场核准的创新药数量已接近2024年全年水平。在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会的口头报告专场中,有超过70项来自中国的研究发表,较去年同期增长40%,显示中国生物科技研究的稳步进展。创新药研发及商业化的实质进展亦带动企业盈利改善,多家领先的创新药企业有望在今年实现收支平衡,进一步巩固行业的良好势头。

|

|

政策支持

中国政府针对创新药研发、商业保险体系及集中带量采购(VBP)优化出台了多项监管支持,这些利好消息亦是生物科技行业反弹的关键驱动因素。

支持创新药研发:我们看到中央及地方政府均推出有利政策以支持创新药物研发,重点在于加快审批流程、完善支付体系、优化定价机制,以及改善融资环境。

商业保险发展:中国的单一支付者医疗体系限制了药品价格,从而影响生物科技企业的盈利能力。日益上升的医疗成本及基本医疗保险面临的压力增加,推动了商业医疗保险需求的增长。我们亦认为「健康中国2030」规划纲要及基本医疗保险制度改革等政府举措视是关键驱动力。

潜在的带量采购(VBP)优化:一份有关带量采购优化的规例草案已流传数月。该文件涵盖优化准入标准、招标规则及实施细则,若草案得以落实,将可大幅缓解目前招标价格过低的不合理现象,改善生物科技企业的现金流。这亦与三月初发布的《2025年政府工作报告》(GWR)中提及的「优化和提升量采购(VBP)」的内容相呼应。此外,我们亦看到一系列支持政策,包括鼓励国有企业在生物科技领域开展并购,以及对推动行业长期增长的创新药物研发提供支持。

行业分析—医疗科技

中国医疗科技行业一直面临多重挑战,包括实施带量采购(VBP)压低产品售价、政府反腐行动,以及刺激措施实施速度不及预期等,导致该行业股价表现疲弱。过去数月,医院资本开支呈现稳定迹象,中国医院资本开支收入有望于2025年下半年恢复增长,并可能于2026年全面复苏。今年以来,医疗设备招标活动保持活跃。此外,近期迹象显示反腐行动或有所放缓,且支持刺激措施推出的政策框架更具建设性,国内龙头企业预计将从中受益。

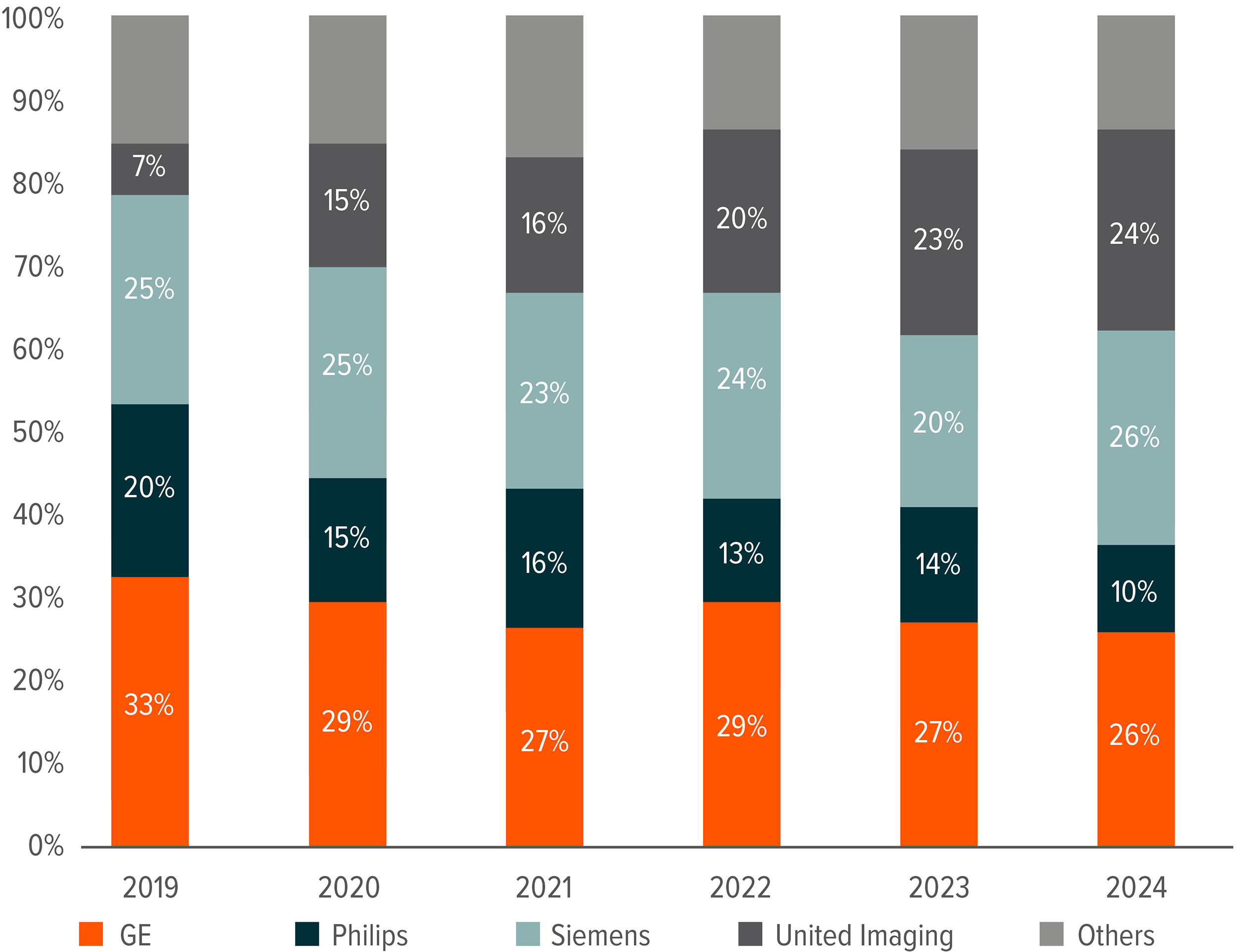

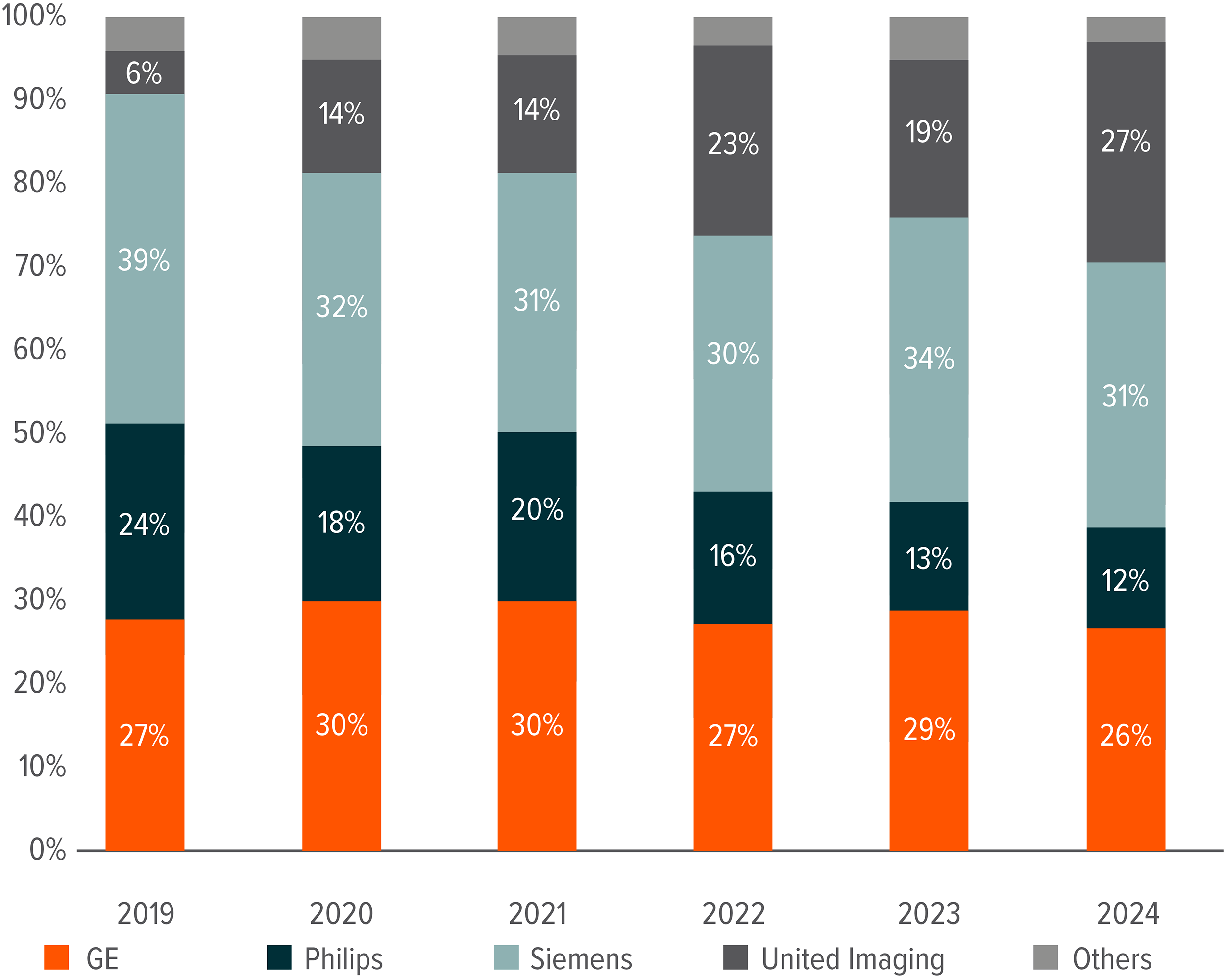

国内龙头企业提升市占率

进口替代是中国医疗科技行业的长期趋势。 政府政策更加速了这一趋势,例如财政部等中央政府部门一直推动采购国产医疗设备。地缘政治不确定性亦为进口替代趋势推波助澜。此外,医疗设备领域的带量采购将淘汰部分次级外资品牌,尤其在中低端市场。除政策支持外,中国龙头企业在技术和产品方面的竞争力亦不断提升。国内龙头企业,尤其是联影医疗(United Imaging)和迈瑞医疗(Mindray),在包括计算机断层扫描(CT)、磁力共振(MRI)和超声波(Ultrasound)等关键诊疗设备的医院资本开支中持续提升市占率。未来几年,随着本土企业提供性价比高且技术具竞争力的产品,这一趋势还将持续。

|

|

2024年医疗器械以旧换新刺激计划的实施进度慢于预期。主要医疗设备企业已注意到部分省份使用2024年预算实施以旧换新计划,他们对2025年新一轮计划的规模及实施效率持乐观态度,预期实施流畅将更为顺畅。由于收入确认周期较长,2024年第四季度招标数据的回升趋势,预计将于2025年第二季度起逐步体现在企业收入中。

中国国内领先企业市占率不断扩大

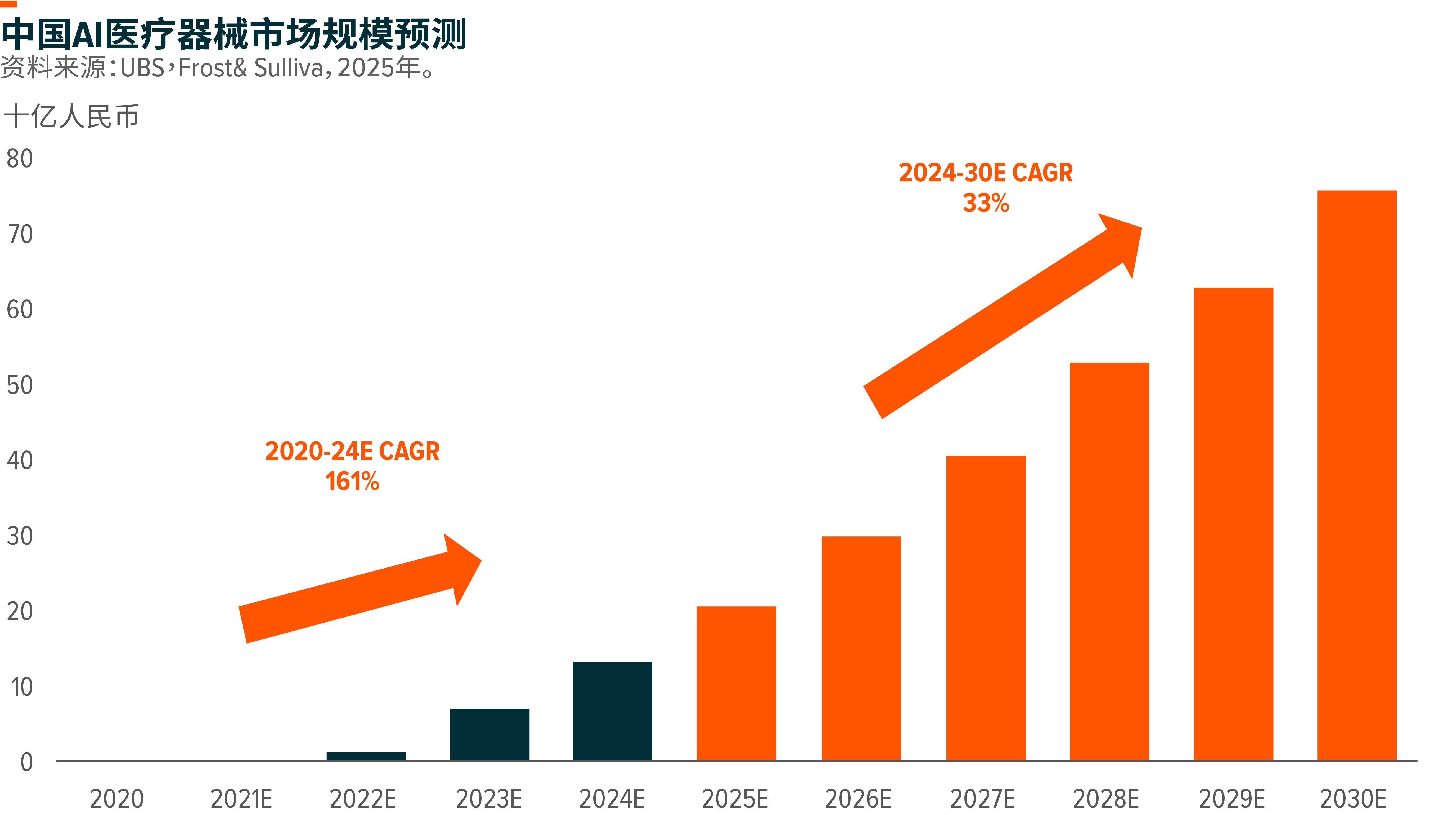

AI为中国医疗科技龙头企业创造新增长点,有望推动收入和净利润增长。AI变现模式主要透过硬件高端化及软件/大语言模型(LLM)销售实现。从招标金额来看,AI相关产品在联影医疗中国产品组合中的贡献率已从2019年的4%跃升至2024年的16%。迈瑞医疗也呈现类似趋势,其AI相关产品的贡献率从0.4%攀升至14%。据Frost & Sullivan预测,全球AI医疗器械市场规模将于2030年扩大至1,140亿美元,2024-2030年复合年均成长率为 52%。

行业分析—半导体

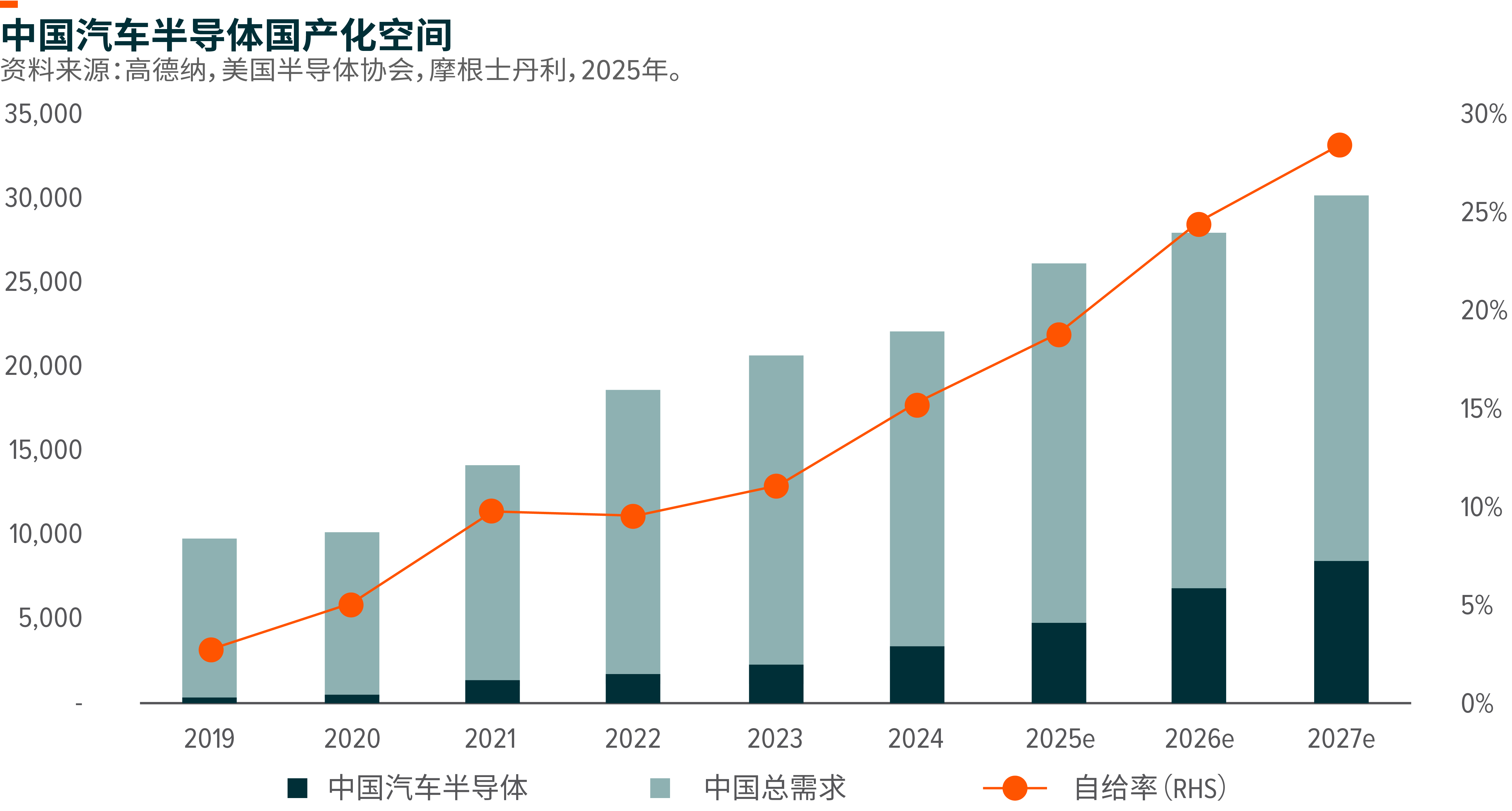

中国半导体企业具备快速增长及提升市占率的巨大潜力。尽管中国品牌占据全球半导体需求的35%,但本土企业仅占全球半导体产能供应的7%。此差距反映出2023年中国半导体国产化率相对较低(约 20%),尤其是在特定半导体器件领域。地缘政治不确定性持续上升,正驱动中国半导体供应链加速产品和技术研发以实现自给自足。这一环境为半导体市场的国产替代创造了巨大机遇。与此同时,受成本优势、服务响应速度以及供应链自主需求的推动,中国越来越偏向于国产半导体,为本土供货商打入国内客户群提供了机会。因此,未来几年中国半导体自给率的上升趋势有望持续。

AI半导体

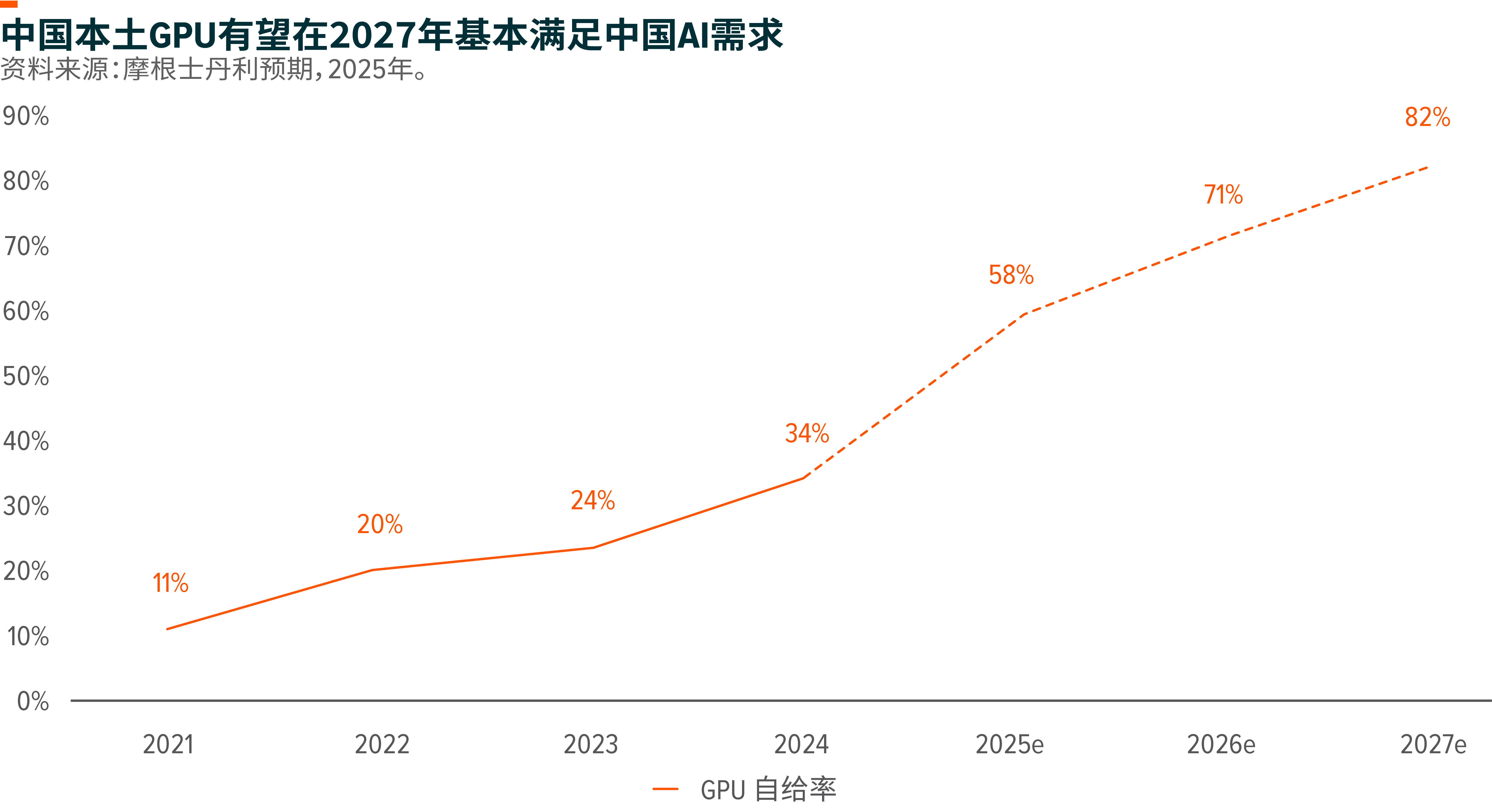

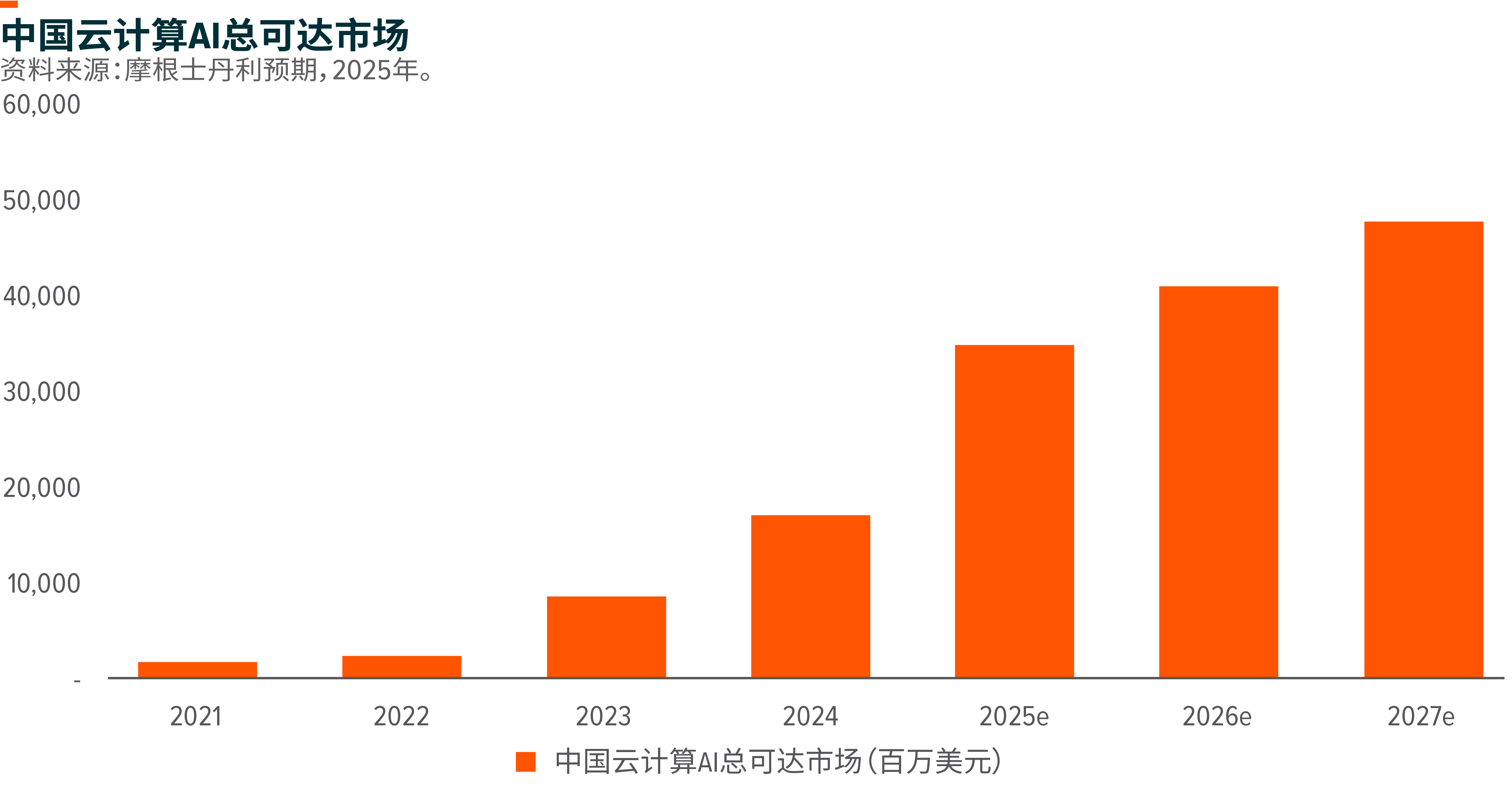

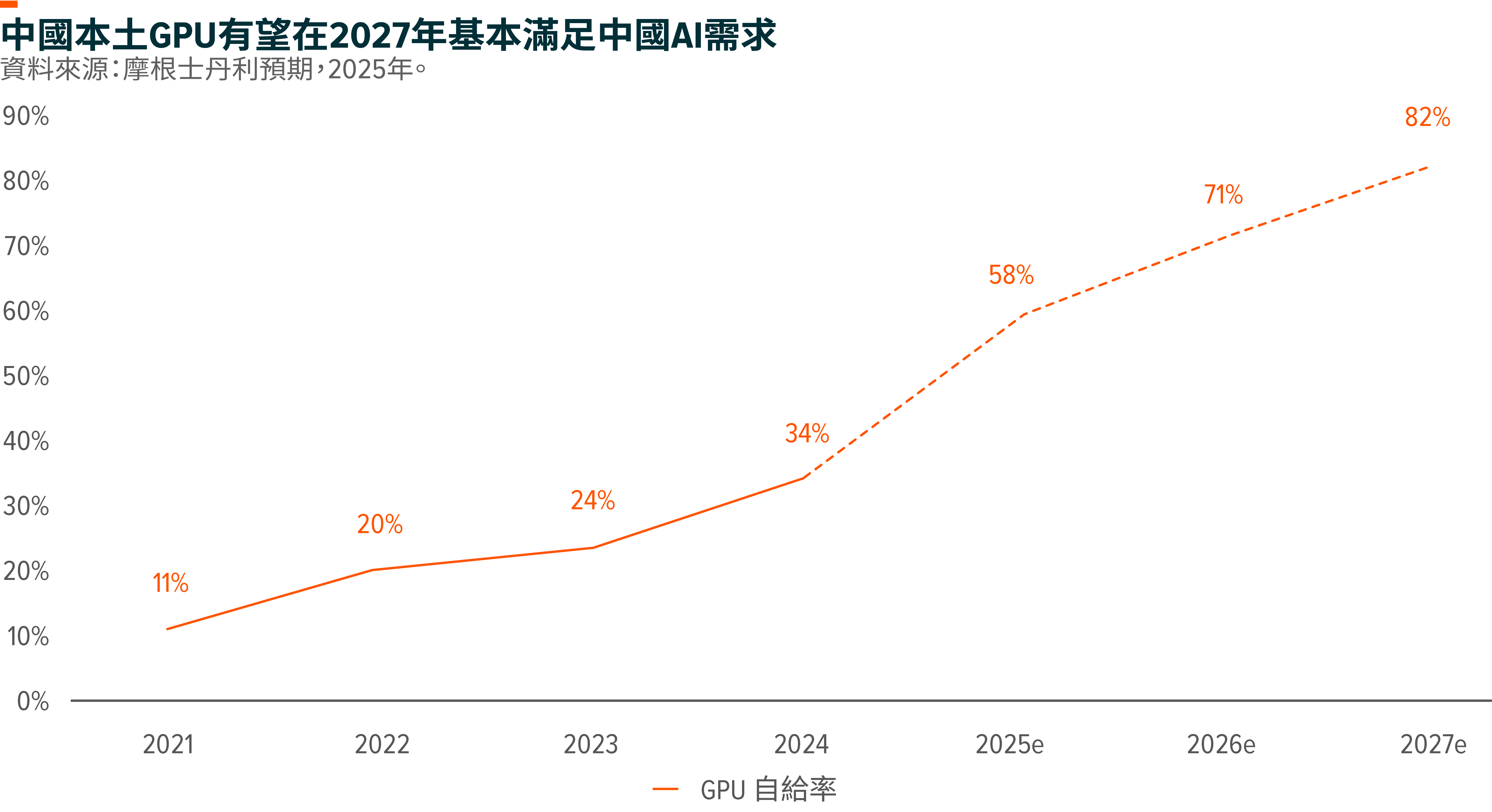

DeepSeek的問世,加速了中國對推理計算的需求,推動大型科技企業加速雲端資本開支。中國主要GPU供應商包括華為(Huawei)與寒武紀(Cambricon),其芯片主要由本土晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)製造。未來推動中國GPU自給率持續提升的各項因素包括:1)美國持續限制向中國出口高端芯片;2)AI模型推理對芯片先進程度的要求低於AI模型訓練;3)推理需求將成為未來中國雲計算資本開支的關鍵驅動力。

汽车半导体

中国拥有全球最大的电动汽车市场,占全球电动汽车产量的50%以上,电动汽车渗透率远高于其他主要汽车市场。此外,中国电动汽车整车厂正加速推出新车型,自动驾驶系统的渗透率亦持续提升。然而,全球汽车半导体市场仍由欧、日、美企业主导,中国企业全球市占率不足5%。在电动汽车市场快速增长以及政府推动半导体本土化的背景下,中国汽车半导体现阶段自给率仅15%,这为中国企业带来了结构性增长机遇。